Nei giorni scorsi si era paventata o attesa la possibilità che, alle elezioni presidenziali colombiane, Antanas Mockus (verdi) potesse superare Juan Manuel Santos (destra).Ma così non è stato. Anzi.

“Così l’immagine dell’uomo forte, Álvaro Uribe ieri, Juan Manuel Santos oggi, vince ancora su quella dell’uomo civile. La paura vince sulla speranza, la corruzione sulla legalità, il SUV con i vetri polarizzati sulla bicicletta, l’indifferenza e l’ignoranza sull’impegno, il paramilitarismo sullo stato di diritto, la disinformazione del monoscopio informativo controllato dal berluschino Santos e dal Grupo Prisa spagnolo (quello di “El País”) sull’informazione, la destra, tutto quello che è destra, risulta meglio spendibile rispetto a tutto quello che destra non è.”

“Mentre la tensione tra Stati Uniti e Brasile (che si avvia a sostituire il Venezuela nel ruolo mediatico di “stato canaglia” regionale) sale, la Colombia di Santos continuerà ad essere quello che è stata con Uribe: un fucile puntato contro l’ordine e il progresso latinoamericano”.

Fonte

lunedì 31 maggio 2010

STORIE DI CARCERI

CILE, OMICIDI DI STATO DURANTE IL TERREMOTO

Se qualcuno si sta interrogando sulle forme di costruzione di una notizia, può trovare in questo breve storia una forma per comprendere l'assoluta asimmetria della verità. Ovvero la maniera con la quale ogni verità prodotta dai media è sempre una verità impossibile, una verità inzuppata di sangue, una verità alla quale non si deve credere, una verità alla quale non credere soltanto dopo aver prodotto la nostra contro-verità.

C'era una volta Haiti, dove un terremoto ha distrutto la quasi totalità dell'isola. Su quest'isola c'è un carcere. In questo carcere sono stivate centinaia di persone. Nel momento della scossa, queste persone provano a salvarsi. Fanno quello che hanno fatto nei palazzi di governo, nelle scuole, negli ospedali, negli uffici, nelle baracche delle favelas e nelle ville dei signori...Insomma: si muove la terra, tutto trema e la prima cosa da fare è correre, uscire fuori e salvarsi. Però in un carcere dove corri? Fuori? Fuori dove? Sembra che il diritto di salvarsi, il diritto di sopravvivere, non sia un diritto concesso ai prigionieri. Forse per questo che li chiamano "i morti in vita". Seppelliti nelle strutture di cemento del carcere, i reclusi hanno ben poco a che vedere con la vita. Devono restare occulti. E dunque perchè dovrebbero tentare di salvarsi? La storia dice che ci provarono e che qualcuno di loro ci riuscì. Ma la storia prosegue e racconta che a fine terremoto, tutti coloro che scapparono vennero presto rinchiusi in celle ancora più fatiscenti. Nasce allora l'idea da parte di qualcuno di andarsene: fuggire davvero, per sempre, approfittando che il paese è raso al suolo. Malgrado tutto Haiti continuava ad esistere: c'erano i familiari da vedere, i parenti, gli amici...E i militari: quelli che presero possesso dell'isola e approfittarono del terremoto per colonizzarla. La storia dice che c'erano gli americani, quelli che portano sulle punte dei fucili la violenza dello stato. Violenza che nel caso di un carcere prende sempre il nome di giustizia. E fu così che, scoperto il tentativo di fuga da un carcere fatiscente dove mancava tutto, (anche l'acqua per bere) la violenza dello stato prese la forma di uomini vestiti in uniforme, chiamati, dallo stato, polizia. La polizia (o gli americani) approfitta della situazione e prende il possesso del carcere in sommossa. I detenuti chiedono di poter continuare a vivere in mezzo a un paese dove manca tutto. Ma la polizia è la polizia e non ci pensa due volte. Ripreso il possesso del carcere, individua i responsabili di quello che chiamano sommossa (ma era solo un tentativo di fuggire per vivere) e li stermina come animali. Li fanno sdraiare a terra e sparano. Lo racconta questo articolo del New York Times (dimenticando di farci sapere se i gendarmi erano poliziotti americani o haitiani)

http://www.nytimes.com/2010/05/23/world/americas/23haiti.html?scp=1&sq=haiti%20police%20&st=cse

E lo riprende quest'altro articolo, de La Stampa:

http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=824:haiti-onu-dopo-il-terremoto-la-polizia-sparo-sui-detenuti-in-rivolta-20-furono-uccisi&catid=16:notizie-2010&Itemid=1

Spostiamoci allora qualche migliaia di chilometri più a sud. Siamo in Cile, dove un terremoto di due gradi Richter superiore a quello di Haiti, sconvolge un intero paese. La gente in fuga in un'area geografica di almeno duemila chilometri. Città in fuga, paesi in fuga, case in fuga, ospedali in fuga, caserme in fuga, favelas in fuga, aristocratici in fuga, politici in fuga...e, perchè no, reclusi in fuga. Mentre anche noi siamo in fuga, accade un evento quasi impossibile: suona il telefono. È Hans, un amico che chiama da Chillan, a pochi chilometri dall'epicentro: "Sto bene però qui è il caos: sono davanti al carcere, sono venuto in bici fno a qui perchè si vedevano le fiamme. Sta bruciando tutto e i detenuti stanno provando ad uscire. La polizia li aspetta fuori ed ogni persona che fugge dall'incendio viene abbattuta a fucilate fuori dal carcere. Li stanno ammazzando tutti. Ho contato almeno 50 tra morti e feriti gravi".

I giorni dopo su Senza Soste annunciammo la "matanza". Cosa alla quale nessuno dava credito. Soltanto i compagni cileni che dissero subito che era successo qualcosa di grosso: una strage. Si perchè com'è possibile che un essere umano non provi a fuggire da un carcere che sta bruciando per mettersi in salvo da un'apocalisse di questo tipo?

http://www.youtube.com/watch?v=K9IKCux_Sws&feature=related

Com'è possibile che i telegiornali parlarono fin dall'inizio di una fuga di 260 persone e di una rissa finita a colpi d'arma da fuoco? Quali armi da fuoco? Le armi della polizia?

http://www.youtube.com/watch?v=uIlNcJ6Ax2Q&feature=related

Com'è possibile, come si dice in questo reportage, che un essere umano (diciamo così) vestito da polizia, dichiari con savoir faire che in mezzo a un incendio colossale delle celle, è sceso alla galleria per chiudere la cancellata principale? Come può difendere questa violenza pur sapendo che chiudere la cancellata significava chiudere i reclusi in mezzo a un edificio terremotato e in fiamme? Eppure questi signori che vedrete in questo reportage, si sentono orgogliosi. Non soddisfatti del loro gesto, fanno vedere alla giornalista le armi che impugnarono i detenti per fuggire: dei bastoni di ferro davanti ai loro fucili a pompa. "Il lavoro venne fatto bene", dice il capo delle guardie: "Si certo, ci sono stati quattro detenuti morti, ma bisogna mettere in evidenza che le guardie sono tutti giovani con poca esperienza. E c'è da dire che i detenuti sono morti fuori dal muro e non dentro. I gendarmi si sono comportati bene: non sono morti mentre cercavamo di riportare la calma, ma fuori, mentre fuggivano".

La storia ci insegna come il capo delle guardie fabbrica la sua verità: "sono morti scappando, sono morti perchè hanno bruciato il carcere, sono morti perchè andavano armati con bastoni, sono morti perchè non hanno ubbidito alle nostre indicazioni". Giudicherete dalle immagini del reportage se la verità del gendarme può essere sostenuta dai fatti. Resta il fatto che un carcere fatto di cemento, come si vede dalle immagini, è raso al suolo. Che la polizia sparò ai detenuti in fuga dopo che provò a chiuderli nelle celle che stavano prendendo fuoco. Che non soddisfatti di provocare una strage, si dedicarono a sparare ai fuggiaschi.

http://www.youtube.com/watch?v=3ZpcPWN0MkE

Ci chiediamo: può essere stata la furia dei prigionieri ad aver distrutto un carcere di cemento? Noi crediamo di no. E non soltanto perchè abbiamo una testimonianza diretta dei fatti. Ma perchè i numeri non tornano. Ci sono decine di persone che non hanno dato nessun segnale di vita. È un dato di cronaca che centinaia di persone risultino fuggite. Ma non è un dato di cronaca che molti dei familiari, a distanza di due mesi, non sanno niente dei "loro reclusi". Forse mentono...c'è da sperare di si. Ma resta il fatto che all'appello non risultano almeno sessanta persone. Persone che non sono state dichiarate né fuggite né ricatturate. Azzardiamo un'ipotesi: saranno morte sotto i colpi dei fucili a canna mozza dei valorosi poliziotti cileni, fedeli allo stato? E chi glielo spiega ai familiari che si appostarono da subito fuori dal carcere?

http://www.youtube.com/watch?v=n2Ha67dFOSY&feature=related

La storia racconta che c'è anche chi ha aperto uno spazio su Facebook e l'ha chiamato: "Anch'io sono scappato dal carcere di Chillan e non mi hanno preso"

http://www.facebook.com/pages/Yo-Tambien-Me-Escape-De-La-Carcel-De-Chillan-Y-No-Me-Pillaron/347395108928

Ma questa è un'altra storia...che non sarà mai raccontata. Due terremoti, due carceri, due stragi. I conti tornano: la polizia uccide. Di carcere si muore.

per Senza Soste, JACOB

The overcrowded prison in Les Cayes, Haiti, after a January escape attempt ended in disaster, with a riot and fatal shootings

Etichette:

america latina,

diritti,

informazione,

terremoto,

verità,

violenza

giovedì 27 maggio 2010

HAITI: UNA NAZIONE IN PERICOLO

In una Haiti già devastata dal terremoto, un'altra potenziale crisi sta minacciando i fortunati sopravvissuti alla catastrofe naturale: le malattie infettive. Circa 300.000 persone sono morte a causa del terremoto e il numero potrebbe continuare a crescere qualora i soccorsi sanitari non riuscissero ad arginare la diffusione delle malattie che si profilano all'orizzonte. "Nel Paese c'è carenza di una assistenza adeguata a livello amministrativo", ha detto Ziad Sifri, medico, assistente chirurgo presso l'Università di Medicina e Odontoiatria del New Jersey, appena rientrato da una missione umanitaria ad Haiti."L'assistenza sanitaria è decisamente scarsa, i rifornimenti di prodotti e apparecchiature mediche abbondano in alcune zone dove non ce n'è estremo bisogno, mentre mancano in altre aree dove invece sarebbero assai utili."

Le infrastrutture della capitale Port-au-Prince sono distrutte, l'acqua potabile è praticamente inesistente, e i liquami di escrementi umani che scorrono lungo le strade creano le condizioni ideali per la formazione e la diffusione di malattie. La gente vive quasi ammassata in tendopoli di fortuna, e un'infezione non diagnosticata può diffondersi in maniera esponenziale.

"L'ostacolo maggiore è la mancanza di coordinamento dell'assistenza sanitaria tra le diverse organizzazioni umanitarie e il personale locale", racconta il Dott. Sifri. «L'assistenza infermieristica notturna è scarsa o inesistente, le unità di terapia intensiva non sono dotate dei dispositivi di monitoraggio adeguati, così è impossibile prendersi cura dei pazienti malati e il trasferimento di quelli che presentano lesioni complesse e richiedono livelli di trattamento più specifico è risultato estremamente difficile.»

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente riportato che le infezioni respiratorie hanno sostituito traumi e lesioni come causa primaria dei ricoveri nelle cliniche ospedaliere del Paese dopo il terremoto. Haiti si ritrova in questo momento nel bel mezzo della stagione delle piogge: le zanzare aggiungono la minaccia della malaria, del dengue e della febbre tifoidea alla crescente lista dei pericoli.

«A mio parere, le probabilità di crescita di focolai di malattie infettive è ridotta in alcune zone ma molto alta in altre», sostiene il Dott. Sifri. «Abbiamo incontrato i rappresentanti dell'OMS, ci hanno promesso di vaccinare i pazienti rimasti feriti durante il terremoto e tutti quelli che vivono in aree affollate prive di misure igieniche adeguate.»

Anche prima del terremoto, l'aspettativa della vita media di Haiti era la più corta dell'intero continente americano, pari a 61,5 anni. Anche il tasso di mortalità generale - 21,1 per 1000 individui - e quello di mortalità materna erano i più alti della regione, mentre un neonato su dodici non riesce ad arrivare al quinto anno di vita.

Il rapporto dell'OMS documenta che prima del terremoto circa il 30% dei decessi venivano causati da malattie infettive prevenibili. Le malattie infettive trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara - come la malaria e il dengue - erano comuni, e le malattie infettive come l'AIDS e la tubercolosi risultavano tra le prime cause dei decessi.

I problemi igienico-sanitari hanno afflitto l'isola anche in passato: si stima che nel 2009 il 45% del Paese non avesse accesso all'acqua potabile mentre l'83% non ricevesse cure mediche adeguate. I risultati delle operazioni di soccorso dopo il terremoto stanno cominciando a porre rimedio a questa terribile situazione, ma c'è ancora molto da fare. «Il mio cuore è rimasto lì, con il popolo haitiano. Stanno vivendo un dolore e una sofferenza indescrivibili senza avere nessuna colpa", conclude il medico statunitense. «Il mondo intero deve ricordarsi di Haiti perché Haiti ha bisogno di tutto il mondo.»

--------------

Articolo di Seth Kandel apparso il 21 maggio su Infection Disease Special Edition (richiede registrazione gratuita). Ripreso da Repeating Islands: spazio collettivo al femminile di riflessioni e notizie su arte, letteratura, cultura e attualità dell'area caraibica.

DI SETH KANDEL, TRADUZIONE DI BEA BORGATO

Le infrastrutture della capitale Port-au-Prince sono distrutte, l'acqua potabile è praticamente inesistente, e i liquami di escrementi umani che scorrono lungo le strade creano le condizioni ideali per la formazione e la diffusione di malattie. La gente vive quasi ammassata in tendopoli di fortuna, e un'infezione non diagnosticata può diffondersi in maniera esponenziale.

"L'ostacolo maggiore è la mancanza di coordinamento dell'assistenza sanitaria tra le diverse organizzazioni umanitarie e il personale locale", racconta il Dott. Sifri. «L'assistenza infermieristica notturna è scarsa o inesistente, le unità di terapia intensiva non sono dotate dei dispositivi di monitoraggio adeguati, così è impossibile prendersi cura dei pazienti malati e il trasferimento di quelli che presentano lesioni complesse e richiedono livelli di trattamento più specifico è risultato estremamente difficile.»

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente riportato che le infezioni respiratorie hanno sostituito traumi e lesioni come causa primaria dei ricoveri nelle cliniche ospedaliere del Paese dopo il terremoto. Haiti si ritrova in questo momento nel bel mezzo della stagione delle piogge: le zanzare aggiungono la minaccia della malaria, del dengue e della febbre tifoidea alla crescente lista dei pericoli.

«A mio parere, le probabilità di crescita di focolai di malattie infettive è ridotta in alcune zone ma molto alta in altre», sostiene il Dott. Sifri. «Abbiamo incontrato i rappresentanti dell'OMS, ci hanno promesso di vaccinare i pazienti rimasti feriti durante il terremoto e tutti quelli che vivono in aree affollate prive di misure igieniche adeguate.»

Anche prima del terremoto, l'aspettativa della vita media di Haiti era la più corta dell'intero continente americano, pari a 61,5 anni. Anche il tasso di mortalità generale - 21,1 per 1000 individui - e quello di mortalità materna erano i più alti della regione, mentre un neonato su dodici non riesce ad arrivare al quinto anno di vita.

Il rapporto dell'OMS documenta che prima del terremoto circa il 30% dei decessi venivano causati da malattie infettive prevenibili. Le malattie infettive trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara - come la malaria e il dengue - erano comuni, e le malattie infettive come l'AIDS e la tubercolosi risultavano tra le prime cause dei decessi.

I problemi igienico-sanitari hanno afflitto l'isola anche in passato: si stima che nel 2009 il 45% del Paese non avesse accesso all'acqua potabile mentre l'83% non ricevesse cure mediche adeguate. I risultati delle operazioni di soccorso dopo il terremoto stanno cominciando a porre rimedio a questa terribile situazione, ma c'è ancora molto da fare. «Il mio cuore è rimasto lì, con il popolo haitiano. Stanno vivendo un dolore e una sofferenza indescrivibili senza avere nessuna colpa", conclude il medico statunitense. «Il mondo intero deve ricordarsi di Haiti perché Haiti ha bisogno di tutto il mondo.»

--------------

Articolo di Seth Kandel apparso il 21 maggio su Infection Disease Special Edition (richiede registrazione gratuita). Ripreso da Repeating Islands: spazio collettivo al femminile di riflessioni e notizie su arte, letteratura, cultura e attualità dell'area caraibica.

DI SETH KANDEL, TRADUZIONE DI BEA BORGATO

mercoledì 26 maggio 2010

LA STORIA DI HAITI È LA STORIA DEL RAZZISMO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE

La democrazia di Haiti è nata pochissimo tempo fa. Nel suo breve tempo di vita questa creatura affamata e malaticcia non ha ricevuto altro che schiaffi. Era appena nata quando, nel Natale del 1991, è stata uccisa dal colpo militare del generale Raoul Cedras. Tre anni più tardi, è resuscitata. Dopo aver nominato e deposto tanti dittatori militari, gli Stati Uniti hanno deposto e poi rimesso al suo incarico il presidente Bertrand Aristide, che era stato il primo governante eletto dal voto popolare in tutta la storia di Haiti e che aveva avuto la pazza idea di volere un paese meno ingiusto.

Il voto e il veto

Per cancellare i segni della partecipazione statunitense nella dittatura sanguinosa del generale Cedras, i marines hanno portato via 160.000 pagine dagli archivi segreti. Aristide è tornato in catene. Gli hanno dato il permesso di riprendersi il governo, ma gli hanno interdetto il potere. Il suo successore, René Preval, ha ottenuto quasi il 90% dei voti, ma più potere di Preval ha qualsiasi piccolo capo di ultima categoria del Fondo Monetario o della Banca Mondiale, anche se il popolo haitiano non li ha eletti con nemmeno un unico voto.

Più che il voto può il veto. Il veto alle riforme: ogni volta che Preval, o qualcuno dei suoi ministri, chiedeva dei prestiti internazionali per dare pane agli affamati, lettere agli analfabeti o terra ai contadini, non riceveva alcuna risposta, oppure rispondevano col seguente ordine:

– Studia il compito per casa! – E siccome il governo di Haiti non ha mai imparato quello che si deve fare, e cioè, smantellare i pochi servizi pubblici ancora rimasti (gli ultimi poveri aiuti a uno dei popoli più abbandonati del mondo) i professori considerano l'esame fallito.

L'alibi demografico

Alla fine dell'anno scorso, quattro deputati tedeschi hanno visitato Haiti. appena arrivati, la miseria del popolo gli ha ferito gli occhi. L’allora ambasciatore in Germania gli ha spiegato, a Porto Principe, qual era il problema.

– Questo è un paese super popolato, disse lui. La donna di Haiti lo vuole sempre e l'uomo haitiano è sempre disponibile.

E si è messo a ridere. I deputati sono stati zitti. Quella sera, uno di loro, Winfred Wolf, ha consultato i numeri. E ha verificato che Haiti, come El Salvador, è il paese più popolato delle Americhe, è quasi altrettanto popolato come la Germania: ha quasi la stessa quantità di abitanti per chilometro quadrato.

Durante i suoi giorni ad Haiti, il deputato Wolf non è stato colpito solo dalla miseria, ma è rimasto meravigliato anche dalla capacità di produrre bellezza dei pittori popolari. Ed è arrivato alla conclusione che Haiti è super popolata di... artisti.

In realtà, l'alibi demografico è più o meno recente. Fino a qualche anno fa, le potenze occidentali parlavano più chiaramente.

La tradizione razzista

Gli Stati uniti all’inizio del 1915 invasero e governarono il paese fino al 1934, e si ritirarono solo quando avevano già raggiunto i loro due obiettivi: riscattare i debiti con la Citybank e cancellare l'articolo costituzionale che vietava di svendere le terre agli stranieri. Allora Robert Lansing, segretario di Stato, giustificò una lunga e feroce occupazione militare spiegando che la razza nera è incapace di governare se stessa, che ha "una tendenza intrinseca alla vita selvaggia e un'incapacità fisica per la civiltà".

Uno dei responsabili dell'invasione, William Philips, aveva nutrito anni prima un'idea sagace: "questo è un popolo inferiore, incapace di conservare la civiltà che gli avevano lasciato i francesi".

Haiti è stata la perla della corona, la colonia più ricca della Francia: una grande fattoria di zucchero, con manodopera schiava. Nello Spirito delle leggi, Montesquieu aveva spiegato senza esitazioni: "lo zucchero sarebbe troppo caro se non fossero gli schiavi a produrlo con il loro lavoro. I cosiddetti schiavi sono neri dalla testa ai piedi e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile avere pietà di loro. È impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un’anima, e soprattutto una buona anima, in un corpo interamente nero".

L'umiliazione imperdonabile

Nel 1803 i neri di Haiti hanno dato una lezione alle truppe di Napoleone Bonaparte e l'Europa non ha mai perdonato quest’umiliazione inflitta alla razza bianca. Haiti è stato il primo paese libero delle Americhe. Gli Stati uniti avevano conquistato la loro indipendenza prima, ma c'erano mezzo milione di schiavi a lavorare nelle piantagioni di cotone e di tabacco. Jefferson, che era proprietario di schiavi, diceva che tutti gli uomini sono uguali, ma diceva anche che i neri sono stati, sono e saranno inferiori.

La bandiera degli uomini liberi si è alzata sulle rovine. La terra di Haiti è stata devastata dalla monocultura dello zucchero e distrutta dalla calamità della guerra contro la Francia, e un terzo della popolazione è morta nei combattimenti. Allora è iniziato il blocco. La nazione appena nata è stata condannata alla solitudine. Nessuno comprava da loro, nessuno vendeva a loro, nessuno li riconosceva.

Il delitto della dignità

Neanche Simon Bolivar, che era così coraggioso, ha avuto il coraggio di riconoscere diplomaticamente il paese negro. Bolivar aveva potuto iniziare nuovamente la sua lotta per l'indipendenza del continente americano, quando la Spagna l'aveva già sconfitto, grazie all'appoggio di Haiti. Il governo haitiano gli aveva consegnato sette navi e molte armi e soldati, con l'unica condizione che Bolivar liberasse gli schiavi, un’idea che non era venuta in mente al liberatore. Bolivar ha soddisfatto quest'impegno, ma dopo la sua vittoria, quando governava Gran Colombia, ha girato le spalle al paese che l'aveva salvato. E quando convocò le nazioni americane alla riunione di Panama, non invitò Haiti ma invitò l'Inghilterra. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto Haiti soltanto sessant’anni dopo la fine della guerra d'indipendenza, mentre Etienne Serres, genio francese dell'anatomia, scopriva a Parigi che i neri sono primitivi perché hanno poca distanza tra l'ombelico e il pene. A questo punto, Haiti era già in mano alle dittature militari sanguinose, che destinavano le poche risorse del paese al pagamento del debito con la Francia. L'Europa aveva imposto ad Haiti l'obbligo di pagare alla Francia un indennizzo gigantesco, come forma di perdono per aver commesso il delitto della dignità.

La storia dell'assedio contro Haiti, che ai giorni nostri assume le dimensioni di una tragedia, è anche una storia di razzismo della civiltà occidentale.

Traduzione di Julio Monteiro Martins.

Eduardo Hughes Galeano (Montevideo, 3 settembre 1940) è un giornalista e scrittore uruguaiano i cui libri sono stati tradotti in molte lingue. Le sue opere trascendono i generi canonici in quanto combinano documentazione, narrazione, giornalismo, analisi politica e storia. L'autore stesso non si riconosce quale storico, dicendo: "Sono uno scrittore ossessionato dal ricordo, soprattutto dal ricordo del passato dell'America e, in particolare, dell'America Latina, terra amatissima condannata all'amnesia".

Eduardo Galeano

Etichette:

eduardo galeano,

haiti,

razzismo,

sfruttamento

martedì 25 maggio 2010

L’INVENZIONE DELL’AMERICA LATINA (E DEL LATINO-AMERICANISMO)

L’America Latina rappresenta un’area geografica e culturale storicamente determinata ma dai contorni sfumati e cambianti. Quando ci riferiamo a questa zona del mondo come a un concetto che conforma identità comuni e si contrappone all’altra America, quella anglosassone fondata sull’ideologia della missione, della frontiera e dei WASP (White Anglo-Saxons Protestant), stiamo parlando di una tipica identità sopra-nazionale che, come tutte le nazioni, è un’invenzione ossia, parafrasando Benedict Anderson, una “comunità politica immaginata” grazie alla quale ogni membro di una comunità geografica e culturale crede di appartenere a un gruppo sociale, storico e spesso anche etnico ben definito e “nazionale” (1). La sua identità reale qui non importa. E’ fondamentale il processo di creazione di quelle idiosincrasie, tradizioni ed eredità che lo legano al gruppo di riferimento e che lo sottomettono all’ideologia dell’appartenenza. Basti pensare all’Unione Europea e al lavoro di convincimento e propaganda teso a suscitare e risvegliare un’identità comune alle nuove generazioni di tutto il continente. Tornando alla nostra America, alcune definizioni hanno cercato d’inglobare il concetto che oggi abbiamo di questa regione del mondo ma erano semanticamente più limitate e ideologicamente orientate. Mi spiego.

L’America Latina rappresenta un’area geografica e culturale storicamente determinata ma dai contorni sfumati e cambianti. Quando ci riferiamo a questa zona del mondo come a un concetto che conforma identità comuni e si contrappone all’altra America, quella anglosassone fondata sull’ideologia della missione, della frontiera e dei WASP (White Anglo-Saxons Protestant), stiamo parlando di una tipica identità sopra-nazionale che, come tutte le nazioni, è un’invenzione ossia, parafrasando Benedict Anderson, una “comunità politica immaginata” grazie alla quale ogni membro di una comunità geografica e culturale crede di appartenere a un gruppo sociale, storico e spesso anche etnico ben definito e “nazionale” (1). La sua identità reale qui non importa. E’ fondamentale il processo di creazione di quelle idiosincrasie, tradizioni ed eredità che lo legano al gruppo di riferimento e che lo sottomettono all’ideologia dell’appartenenza. Basti pensare all’Unione Europea e al lavoro di convincimento e propaganda teso a suscitare e risvegliare un’identità comune alle nuove generazioni di tutto il continente. Tornando alla nostra America, alcune definizioni hanno cercato d’inglobare il concetto che oggi abbiamo di questa regione del mondo ma erano semanticamente più limitate e ideologicamente orientate. Mi spiego.Parlare di “Ispanoamerica” significava di fatto escludere il Brasile, la Guyana Francese, il Suriname (ex territorio olandese), la Guyana (ex colonia inglese) e molte isole dei Caraibi in cui non si parlava e non si parla spagnolo né v’era stata la presenza di quella potenza coloniale europea. In spagnolo esiste addirittura la parola “Lusoamerica” che descrive le ex colonie portoghesi in America, cioè il Brasile, paese che è 90 volte più esteso della sua ex madre patria e in cui tale definizione non ha avuto grande successo.

Il termine “Iberoamerica” era più ampio dato che il riferimento era agli ex possedimenti dei regni della penisola iberica e quindi includeva anche il Brasile, parte dell’impero portoghese fino al 1822, ma restava comunque una connotazione coloniale poco apprezzata da questo lato dell’Atlantico.

Quindi “America Latina” sembra essere il nome più adatto e con un compromesso semantico si ricomprendono nel pentolone le ex colonie spagnole, francesi (come Haiti), portoghesi e gli attuali territori francesi d’oltremare come le isole caraibiche di Guadalupe e Martinica e la Guyana francese. A questo punto resterebbero fuori “solamente” le isole non latine dei Caraibi come per esempio la Giamaica e le Virgin Islands, il Suriname, la Guyana, le Islas Malvinas o Falkland (isole del Regno Unito rivendicate dall’Argentina). Nessuno è perfetto.

Siccome il dottorato che sto (forse?) concludendo a Città del Messico si chiama “Studi Latino Americani” e dire semplicemente “Americanistica” appare riduttivo, mi sono dovuto interrogare sull’origine di suddetta terminologia ripetutamente. L’espressione “latino americanismo” fu utilizzata per la prima volta alla metà del secolo XIX, precisamente nel 1836, dall’intellettuale e viaggiatore francese Michel Chevalier che raccolse in un libro le sue cronache giornalistiche e tracciò la separazione tra un’America “protestante e anglosassone” ed una “cattolica e latina” (2). Secondo il nostro, quest’ultima si sarebbe potuta tranquillamente accomodare nella sfera d’influenza della Francia, unica potenza internazionale anche lei cattolica e latina di quell’epoca (3).

In realtà alcune ricerche recenti circa l’origine del nome e del concetto di America Latina dimostrano che la sua “invenzione” viene dagli stessi latino americani e si può attribuire al frate dominicano Francisco Muñoz del Monte, ai cileni Santiago Arcos e Francisco Bilbao e al colombiano María Torres Caicedo, i quali usarono il termine a partire dal 1850 con un contenuto ideologico differente: l’America Latina non era più vista come un nome imposto da interessi esterni delle potenze coloniali bensì come un nome coniato dagli stessi abitanti della regione che sottintendeva un processo d’emancipazione ideologica e politica (4).

Malgrado le sue origini antiche, fu solo dalla prima metà del secolo XX che l’ideale latino americanista cominciò ad avere un’importanza come flusso reale e ideologico di risposta rispetto al panamericanismo, utopia d’unificazione continentale dall’Alaska alla Pampa promossa spesso a colpi di cannone dagli Stati Uniti, la potenza egemone dell’emisfero occidentale e di lì a poco del mondo intero.

L’affermazione della latinità e della differenza rispetto all’altra America anglosassone, insieme all’idea di una cultura comune condivisa dai popoli situati a sud del Rio Bravo, dal Messico all’Argentina includendo anche il Brasile e le isole dei Caraibi, sono stati gli assi del dibattito storiografico e filosofico sull’identità latino americana il cui mito fondante fu il sogno coltivato da Simon Bolivar di creare un’unica nazione dagli Stati sorti dopo le guerre d’indipendenza contro la Spagna all’inizio dell’ottocento (Nota. In molti paesi delll'America Latina quest'anno, il 2010, è dedicato alle celebrazioni del bicentenario delle lotte per l'indipendenza i cui inizi, salvo il caso precoce di Haiti, risalgono proprio al 1810).

Spesso i nazionalismi dei moderni paesi latino americani e i progetti di unione a livello politico e commerciale prendono spunto da questo sogno, basti pensare al nome ufficiale adottato nel 1999 dal Venezuela che con l’approvazione di una nuova costituzione politica è diventata la "Repubblica Bolivariana de Venezuela" per volontà dei costituenti e del presidente Hugo Chavez il quale difende un’ideologia integrazionista incarnata dall’ALBA (Alternativa Bolivariana per le Americhe) contrapposta alla proposta egemonica statunitense di tipo “panamericano” rappresentata negli ultimi anni dall’ALCA (Area di Libero Commercio delle Americhe, progetto d’integrazione commerciale ormai fallito e portato avanti da accordi bilaterali tra gli USA e ciascun paese dell’America Latina volta per volta) (5). Allo stesso modo l’atteggiamento anti-statunitense manifesto in certe componenti del latino americanismo emerge dal pensiero del patriota cubano José Martí (1853-1895. Giornalista e combattente, deceduto nel tentativo di liberare Cuba dagli spagnoli e dall'ingerenza americana che si sarebbe fatta sentire nel 1898 con la Guerra Ispano-Americana) che è diventato uno dei precursori e paladini più conosciuti dell’idea di un’America Latina diametralmente opposta a quella del nord in cui lo stesso Martì aveva vissuto. Anche il colombiano José Maria Torres Caicedo (1830-1889) viene ricordato come uno dei padri dell’americanismo latino militante in quanto aveva proposto una “Liga Latino-Americana” già nel 1861: nella sua visione “non vi fu mai in America dall’indipendenza in poi, una questione che richiedesse più coscienza, più controllo, più analisi chiara e minuziosa del fatto che siano stati proprio gli Stati Uniti potenti, stipati di prodotti invendibili e determinati ad ampliare i loro domini in America, a rivolgere un invito alle nazioni americane meno potenti, legate ai popoli europei da un commercio libero e proficuo, affinché queste si associno con loro in una lega contro l’Europa e chiudano le porte ai trattati con il resto del mondo. Dalla tirannia della Spagna seppe salvarsi l’America ispanica e ora, dopo aver visto con occhi giudiziosi i precedenti, le cause e i fattori dell’invito, è d’uopo dire, perché è la verità, che è arrivata per l’America ispanica l’ora di dichiarare la sua seconda indipendenza” (6).

C’è anche chi ha cercato di stabilire un parallelo improbabile tra Martí e Theodore Roosevelt (presidente USA dal 1901 al 1909, promotore della politica aggressiva e interventista del Big Stick o Grosso Bastone in America Latina, però, come Barack Obama, vincitore di un Nobel per la pace, non preventivo, nel 1906 per la soluzione del conflitto russo-giapponese) i quali “condividevano una fede nella centralità delle considerazioni politiche ed economiche nel governo e nelle relazioni tra i governi, nella necessità storica della liberazione delle nazioni del Nuovo Mondo, nell’attaccamento alla tradizione, nella visione globale delle loro rispettive nazioni e dei loro doveri specifici verso le Americhe” e ancora “credevano al ruolo attivo del governo nella società e nell’economia per proteggersi dagli interessi egoistici di pochi”. Ciononostante, commentando le proposte di unione monetaria avanzate durante il Primo Vertice Panamericano del 1889, Martì riaffermò la solidarietà sub-regionale contro il panamericanismo, l’ideologia unificatrice degli USA basata sul commercio e la moneta, visto che “chi dice unione economica, dice unione politica. Il popolo che vende, comanda. Il popolo che compra, ubbidisce. Bisogna equilibrare il commercio per assicurare la libertà” (7) (8). Frasi vecchie ma sempreverdi.

E’ solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che l’America Latina viene riconosciuta dal “grande pubblico” e dalle istituzioni a livello internazionale come un attore politico rilevante e si dota di organi regionali importanti d’ispirazione latino americanista e in parte alternativi al sistema panamericano creato con la OSA (Organizzazione degli Stati Americani sotto l’egida statunitense) come la CEPAL (Comision Economica para America Latina y el Caribe della ONU, del 1948), la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) nel 1949, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio nel 1961, il Parlamento Latinoamericano nel 1964, La Comisión Económica de Coordinación Latinoamericana nel 1964 e il Sistema Económico Latinoamericano (SELA) nel 1975 (9) (10), oltre agli accordi d’integrazione commerciale, militare ed energetica recenti come l’ALBA, il Mercosur, il Banco del Sur e l’UNASUR. La produzione accademica e statistica ufficiale della CEPAL, insieme al lavoro dei suoi economisti e sociologi come Anibal Pinto, Raul Prebisch, F. H. Cardoso e tanti altri, ha dato negli ultimi 60 anni una grande spinta alla “causa” latino americanista e a una teoria sociale latino americana riconosciuta dai centri dei paesi industrializzati (11) (12).

Concludo. Scrivendo questo breve saggio mi sono imbattuto così quasi per caso in un’intervista di Ana Delicado allo scrittore e giornalista uruguaiano Eduardo Galeano, da 40 anni autore del celebre e sanguigno romanzo Le vene aperte dell’America Latina, intitolata “La paura di vivere è peggiore di quella di morire” e vorrei riportarne un estratto dato che tratta proprio il tema della mia onorata dissertazione.

Ana: Come definisci l’America Latina? E.G: E’ una terra d’incontro di molte diversità: culturali, religiose, di tradizioni e anche di paure e impotenza. Siamo diversi nella speranza e nella disperazione.

Ana: Che incidenza ha questa varietà oggigiorno?

E.G: In questi ultimi anni c’è un processo di rinascimento latino americano in cui queste terre del mondo cominciano a scoprire sé stesse in tutta la loro diversità. La cosiddetta scoperta dell’America è stata in realtà una copertura d’una realtà varia. Questo è l’arcobaleno terrestre che è stato mutilato da alcuni secoli di razzismo, maschilismo e militarismo. Ci hanno lasciati accecati da noi stessi. E’ necessario recuperare la diversità per celebrare il fatto che siamo qualcosa in più di quello che ci hanno detto che siamo. Ana: Questa diversità può essere un ostacolo per l’integrazione?

E.G: Credo di no. Un’unità basata sull’unanimità è una falsa unità che non ha destino. L’unica unità degna di fede è quella che esiste nella diversità e la contraddizione delle sue parti. C’è una triste eredità dello stalinismo e di quello che chiamarono socialismo reale nel ventesimo secolo che ha tradito la speranza di milioni di persone giustamente perché ha imposto quel criterio, cioè che l’unità è l’unanimità. Si confuse la politica con la religione. Si applicarono criteri che erano d’uso ai tempi della Santa Inquisizione quando tutte le discrepanze erano eresie degne di punizione. Questo è una negazione della vita. E’ una specie di cecità che ti impediste di muoverti perché il motore della storia umana è la contraddizione (13). http://lamericalatina.net

Note:

(1) Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Ed., Londra (1991).

(2) Fiorivano gli argomenti a favore di un impero “latino” nelle Americhe per aumentare la presenza della Francia nel mondo e contenere “l’impero anglosassone protestante”. Chevalier, Michael. México antiguo y moderno, (1863), pp. 387, 391.

(3) Ardao, Arturo. “Panamericanismo y latinoamericanismo”, in Zea, Leopoldo. América Latina en sus ideas, Siglo XXI, Messico, (1986), p. 160.

(4) Quijada, Monica. “Sobre el origen y difusión del nombre ′América Latina′”, Revista de las Indias, No 214, (1998), pp. 595 – 616.

(5) Black Knippers, Jan. “Introduction: Understanding the Persistence of Inequity”, en Black Knippers, Jan (ed.). Latin America: Its Problems and Its Promise. A Multidisciplinary Introduction (fourth ed.), Westview Press, Cambridge MA, (2005), pp. 3 – 4.

(6) Martí, José. Política de nuestra América, Siglo XXI, Messico, (1977).

(7) Langley, Lester D. The Americas in the Modern Age, The Yale University Press, New Haven, CT and London, (2003), p. 10.

(8) Martí, José. “XXI. La conferencia monetaria de las repúblicas de América””, en Martí, José. Textos, SEP/UNAM, Messico, (1982), p. 235.

(9) Ardao, A. (1986), pp. 169 – 170.

(10) Ardao, A. (1986), p. 169.

(11) Lemoine, Maurice. Guida storico – politica dell’America Latina, Edizioni Associate, Roma, (1989), p. 283.

(12) Roett, Riordan. “The Debt Crisis and Economic Development”, in Hartlyn, J., Schoultz, L. e Varas, A. (ed.). The United States and Latin America in the 1990s: Beyond the Cold War, The University of North Carolina Press, Chapel Hill/Londra, (1992), p. 137.

(13) http://anadelicadopalacios.blogspot.com/2010/01/eduardo-galeano-el-miedo-de-vivir-es.html

Fabrizio Lorusso

Etichette:

america latina,

democrazia,

diritti,

eduardo galeano,

politica

lunedì 24 maggio 2010

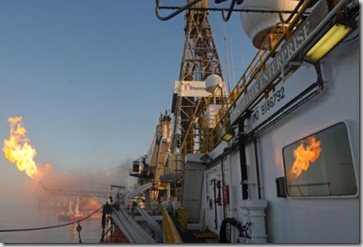

MAREA NERA NEL GOLFO DEL MESSICO

Le immagini dal satellite e dalle spiagge

Ormai si vede anche dal satellite. La “loop current” del Golfo del Messico ha agganciato la “coda” dell’enorme macchia di petrolio che da un mese si riversa in mare dopo l’esplosione della piattaforma Bp, aprendole la strada verso la Corrente del Golfo e l’Atlantico.Il tanto decantato “siringone” installato domenica porta in superficie solo una percentuale risibile del flusso che sgorga in fondo al mare . E di questa storia non si vede ancora la fine.

Pallottole di catrame sono arrivate in Florida. Le creature del mare cominciano a morire.

Vi faccio vedere qualche foto. Vengono dalla Nasa, dall’ufficio stampa di Greenpeace e dalla Bp. La società non fornisce dati sulla quantità di petrolio che si riversa in mare . Le autorità americane non si pronunciano; le stime indipendenti parlano di 20-000-100.000 barili al giorno, con una cifra prudenziale ricorrente attorno ai 50.000.

Questa è una foto della Nasa. Il contorno della macchia è evidenziato in rosso: ma il grosso, ormai si sa, è sotto la superficie, a causa dell’uso di quantità stra-industriali di solventi chimicii. La “coda” in basso a destra è quella che ha agganciato la “loop current”.

Ed ecco due foto scattate dagli attivisti di Greenpeace sul lato della macchia nera opposto a quello che ha aggangiato la “loop current”. Vengono da Sauth Pass, in Luisiana, vicino alla foce del fiume Missisipi.

L’ufficio stampa dell’associazione ha diffuso queste immagini aggiungendo che gli attivisti hanno fatto in tempo a scattarle prima di essere allontanati dalla Guardia Costiera americana.

Gli scienziati e l’opinione pubblica cominciano a vedere rosso per l’atteggiamento delle autorità statunitensi. Cautissime su tutto: aggancio fra macchia nera e “loop current”, provenienza del catrame arrivato in Florida, presenza di petrolio sotto il pelo dell’acqua (non sono ancora stati analizzati i campioni, è la versione ufficiale), quantità di petrolio che si riversa in mare .

La Guardia Costiera diffonde le foto della nave cisterna che raccoglie il petrolio col “siringone” inserito nel tubo che perde a 1500 metri di profondità, e dell’incendio del metano, che sgorga copioso insieme al petrolio.

La Bp dice che il “siringone” raccoglie il 40% del flusso, cioè ogni giorno 2.000 dei 5.000 barili di petrolio che costituiscono l’ultima stima ufficiale delle autorità americane, effettuata ai primi di maggio. Però la Bp e le autorità americane rifiutano di aggiornare i calcoli. Secondo esperti indipendenti indipendenti il flusso è almeno – almeno! – dieci volte più alto. Nel qual caso il “siringone” ne porta in superficie un risibile 4%. Ah, e poi c’è la faccenda delle tartarughe

Da quando è cominciata questa faccenda, sono state trovate 156 tartarughe morte sulle spiagge del Golfo del Messico. Però ufficialmente (anche qui) non c’è alcun legame col petrolio, a causa del quale comunque è stata vietata la pesca nel 19% Golfo del Messico .

Da Yahoo! Green le pallottole di catrame sulla costa della Florida

Dal blog Green del New York Times la marea nera e la “loop current”

Da Al.com la strage di tartarughe

Dal new York Times vietata la pesca nel 19% del Golfo del Messico

Su The Atlantis la polemica sul la quantità di petrolio presente in mare

Foto, foto, foto, foto

Fonte

sabato 22 maggio 2010

"IO SONO ANCORA MARXISTA"

(AGI) - New York, 21 mag. - C'e' ancora qualche marxista nel mondo? Il teorico della non violenza e nobel per la Pace Dalai Lama lo e'. E forse, nella Cina di oggi, anche questa ideologia può apparire pericolosa. Al suo arrivo a New York, dove terrà una serie di letture pubbliche, il leader spirituale tibetano ha risposto alla domanda di un cronista: "Io sono ancora marxista", ha detto, e ha sottolineato come l'ideologia del filosofo di Treviri abbia "contenuti etici, laddove il capitalismo vuole solo realizzare profitti".

Related articles

- Dalai Lama: Salad-Eating Marxist Holydude (kylesmithonline.com)

- Dalai Lama Holds Twitter Conversation (abcnews.go.com)

- "Still I am a Marxist..." (althouse.blogspot.com)

- Dalai Lama tweets to Chinese citizens about Tibet (seattletimes.nwsource.com)

venerdì 21 maggio 2010

"IL PEGGIO DEVE ANCORA SUCCEDERE"

Queste le parole scritte in una mail mandata due giorni prima di morire alla redazione milanese di Vanity Fair.

Fabio Polenghi, 45 anni, ha perso la vita a Bangkok durante l'assalto finale dell'esercito all'accampamento delle camicie rosse. Era lì per scattare fotografie, per fare il lavoro che amava.

Due proiettili sparati da un soldato qualunque, figuriamoci se poteva sapere quello che Fabio Polenghi aveva scritto su Facebook, l’ultimo messaggio, più di un epitaffio: «Ogni giorno è un regalo. Fai del tuo meglio per essere felice. Ama tutti».

![clip_image001[5] clip_image001[5]](//lh6.ggpht.com/_vflyDMbzgcU/S_Z_iif9t-I/AAAAAAAAPk4/1aP2eFXi12Q/clip_image001%5B5%5D%5B4%5D.jpg?imgmax=800)

Polenghi aveva girato una settantina di paesi in 29 anni di lavoro con la macchina a tracolla.

"Non era una persona che raccontava delle storie o che voleva politicizzare tutto ad ogni costo - racconta a Cnr Media il fotografo francese Fabrice Laroche che con Polenghi aveva lavorato per anni - Cercava le emozioni nella gente e non parteggiava per nessuno. Non aveva affatto l'abitudine di battersi per una causa, voleva essere piuttosto un testimone. Era una persona eccezionale e io sono davvero scosso dalla notizia della sua morte". "Veniva dal mondo della moda - prosegue - e per vocazione, io credo, ha scelto poi di lavorare in ambiti più personali e sulle relazioni umane. Abbiamo lavorato insieme ad un documentario su Cuba, abbiamo cercato di raccontare una storia familiare. Lui era uno che amava molto parlare delle relazioni personali".

VIDEO

La scritta «Press» non ti salva da niente e qualche volta fa anche paura.

Fabio Polenghi, 45 anni, ha perso la vita a Bangkok durante l'assalto finale dell'esercito all'accampamento delle camicie rosse. Era lì per scattare fotografie, per fare il lavoro che amava.

Due proiettili sparati da un soldato qualunque, figuriamoci se poteva sapere quello che Fabio Polenghi aveva scritto su Facebook, l’ultimo messaggio, più di un epitaffio: «Ogni giorno è un regalo. Fai del tuo meglio per essere felice. Ama tutti».

![clip_image001[5] clip_image001[5]](http://lh6.ggpht.com/_vflyDMbzgcU/S_Z_iif9t-I/AAAAAAAAPk4/1aP2eFXi12Q/clip_image001%5B5%5D%5B4%5D.jpg?imgmax=800)

Polenghi aveva girato una settantina di paesi in 29 anni di lavoro con la macchina a tracolla.

"Non era una persona che raccontava delle storie o che voleva politicizzare tutto ad ogni costo - racconta a Cnr Media il fotografo francese Fabrice Laroche che con Polenghi aveva lavorato per anni - Cercava le emozioni nella gente e non parteggiava per nessuno. Non aveva affatto l'abitudine di battersi per una causa, voleva essere piuttosto un testimone. Era una persona eccezionale e io sono davvero scosso dalla notizia della sua morte". "Veniva dal mondo della moda - prosegue - e per vocazione, io credo, ha scelto poi di lavorare in ambiti più personali e sulle relazioni umane. Abbiamo lavorato insieme ad un documentario su Cuba, abbiamo cercato di raccontare una storia familiare. Lui era uno che amava molto parlare delle relazioni personali".

VIDEO

La scritta «Press» non ti salva da niente e qualche volta fa anche paura.

Etichette:

fotografia,

informazione,

morte,

testimonianza

lunedì 17 maggio 2010

UNO STATO DI CORRUZIONE...E MAFIA

Le indagini della Procura della Repubblica di Perugia evidenziano – in una spaventosa espansione – che la criminalità organizzata è divenuta pezzo di Stato e la corruzione stile di vita.

Le indagini della Procura della Repubblica di Perugia evidenziano – in una spaventosa espansione – che la criminalità organizzata è divenuta pezzo di Stato e la corruzione stile di vita. Per alcuni di noi non è una novità. Una coltre fitta di decadenza morale tale da far dichiarare all’ex ministro Scajola, con un candore indecente, che egli non sa dire chi gli abbia pagato la casa; tanto da far tenere a Bertolaso una conferenza stampa – in cui proclama la sua innocenza celando fatti inquietanti che lo riguardano - da far rimpiangere il Cile di Pinochet e la Romania di Ceausescu. Sta emergendol’intreccio più pericoloso, mortale per la democrazia, tra gestione del denaro pubblico e criminalità dei colletti bianchi. Un vero e proprio governo occulto della cosa pubblica. Le istituzioni vengono utilizzate per consolidare il potere, trarre profitti e garantirsi copertura legale. È il piduismo che assume sembianze di Stato. Più o meno è lo stesso sistema che avevo ricostruito da pubblico ministero in Calabria e che la ragnatela masso-mafiosa, presente nelle istituzioni, tessendo le sue fila – con complicità di altissimo livello – ha massacrato me e tutte le persone che prestavano servizio per lo Stato, in solitudine, mentre i tessitori gelatinosi - tra una ristrutturazione di una abitazione i lusso e un’altra - lavoravano per demolire indagini e servitori dello Stato. Eppure l’attuale governo – comunica la propaganda di regime – è quello che maggiormente avrebbe operato per ontrastare la criminalità organizzata. È esattamente il contrario. È una maggioranza di governo che sta approvando leggi e provvedimenti che il crimine lo proteggono, lo favoriscono e loalimentano. La legge sulle intercettazioni per impedire che la magistratura ricostruisca la nuova tangentopoli ed individui i mafiosi si stato. La legge sul legittimo impedimento per costruire lo scudo immunitario al sultano di Stato. Il processo reve per garantire impunità ai colletti bianchi. La legge che consegna i beni confiscati ai prestanome dei boss che si recano indisturbati nelle aste. La legge che toglie ai pmil diritto-dovere di indagare di propria iniziativa sottoponendoli i desiderata del governo. La legge che cancella il contributo dei collaboratori di giustizia.

In Europa stiamo cercando di porre un argine questo progetto eversivo dello stato di diritto. Una nuova normativa sulla corruzione; nuove regole per l’utilizzo dei fondi pubblici; rafforzamento delle strutture investigative europee; l pubblico ministero dell’Unione. L’Europa ci può aiutare, concretamente; in Italia, le complicità istituzionali di cui gode il nuovo piduismo sono agghiaccianti e destano anche preoccupazione se si pensa alle collusioni con ambienti apicali ei servizi di sicurezza e con personaggi preposti a ruoli importanti negli organi di garanzia, magistratura compresa.

di Luigi de Magistris - 16 maggio 2010

Tratto da: l'Unità

Etichette:

berlusconismo,

corruzione,

criminalità,

italia,

politica

mercoledì 12 maggio 2010

PADRE ANDRES TAMAYO

Padre Andres Tamayo è stato costretto ad abbandonare l'Honduras il 28 novembre dello scorso anno. “Dopo 26 anni di vita e lavoro nel Paese, sono stato costretto a fuggire in El Salvador con un 'salva condotto', perché il regime avrebbe voluto catturarmi e processarmi”, racconta.

Father Tamayo with his parishioners in Salamá, Olancho, Honduras. Photo courtesy of Christian Lazen Bernardt

Photo credit to http://www.goldmanprize.org/slideshow/user/28/253

Il “regime” di cui parla è il governo de facto guidato da Roberto Micheletti, che nel giugno dello scorso anno ha rovesciato il presidente Manuel “Mel” Zeleya e trasformato la Repubblica di Honduras in una dittatura. Per le oligarchie legate a Micheletti, Andres Tamayo, nato in El Salvador, sacerdote, leader ecologista del Movimento ambientalista del Olancho (Mao), già premio Nobel alternativo per l'ambiente, è persona “non gradita”. E nemmeno Porfirio “Pepe” Lobo, il presidente della Repubblica che lo ha sostituito nel gennaio del 2010, lo ha fatto rientrare nel Paese: “Intorno alla mia situazione, il Frente Nacional contra el Golpe de Estado ha costruito una vera e propria campagna -racconta Tamayo-. Durante la manifestazioni del 1° maggio, 500mila persone nelle strade honduregne hanno fatto sentire il proprio grido affinché io e 'Mel' potessimo tornare nel Paese”.

Sarebbero due passi verso la democrazia, anche se sulla situazione nel Paese centroamericano, dopo le elezioni finto-democratiche indette a fine novembre 2009 dal dittatore Micheletti, è calato il silenzio dei media. “Sono in Italia, più di ogni altra cosa, per far conoscere la realtà e le problematiche che vive l'Honduras, perché non se ne sa molto. Non esiste la volontà di informare”.

Il 25 aprile scorso Tamayo è stato premiato, presso il Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano (Udine) con il riconoscimento internazionale “Honor et Dignitas” dedicato alla memoria di padre Ernesto Balducci. Premiato, da una commissione internazionale, per l'“impegno infaticabile e rischioso per la giustizia, i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente vitale”. Premiato, si legge nella motivazione “come rappresentante di rilievo del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras in quanto realtà di resistenza, di disobbedienza civile, di lotta non violenta di fronte al regime che si è istallato con la forza delle armi per garantire, con la violenza e la repressione, un sistema di privilegi fondato sull’ingiustizia e il furto ai poveri”.

Che valore hanno le elezioni indette dal regime guidato da Micheletti?

“L'obiettivo, con queste presidenziali, pianificate dall'estrema destra Usa, è togliere importanza alla legittima richiesta della società civile, quella di 'restituire' alle sue funzioni il presidente legittimo del Paese, 'Mel' Zelaya. I mezzi di comunicazione, venduti al potere, come la Cnn, nascondono la verità. La popolazione, in Europa come negli Usa, non sa la ciò che sta accadendo. Nessuno ha diffuso il risultato delle inchieste sullo stato dei diritti umani in Honduras fatte dall'Onu, dall'Organizzazione degli Stati americani, dal Tribunale internazionale per i diritti umani, dalla Federazione internazionale dei diritti umani.

Adesso il governo di Lobo ha nominato una 'Commissione della verità', ma i risultati del lavoro di questa commissione -per statuto- non potranno essere resi pubblici prima di 10 anni, e in ogni caso non avranno valore legale. È un'ulteriore violazione ai nostri diritti, e dimostra che non c'è la volontà di risolverà i problemi. Vogliono annichilire la richiesta di giustizia che arriva dal popolo. È un grido, il mio: c'è panico nel Paese, terrore. I bambini hanno paura. Gli adulti, quando escono dalle proprie case, non sanno se torneranno. Molte madri e padri sono stati assassinati davanti ai figli, molti maestri davanti ai propri alunni. Centinaia di persone sono state sequestrate, oltre 2mila torturate. Tra questi ci sono leader sindacali, contadini, studenti. E, mentre accade tutto questo, non possiamo andare a protestare davanti a nessuna istanza. Il potere 'legale' ha fatto blocco con la destra al governo". Porfirio Lobo sarà presente all'incontro biennale dei presidenti dell'Unione Europea e dell'America Latina, in programma a Madrid il 17 e 18 maggio. Sembra sia stato invitato da Zapatero, anche se il governo spagnolo aveva promesso il contrario. “L'Ue (che con il Centro America sta negoziando un accordo di libero scambio, ndr) sta giocando una partita per appropriarsi delle ricchezze dell'Honduras. Pertanto, cerca il modo di 'accettare' Lobo come presidente, per i propri interessi. Bruxelles vuole appropriarsi del Corridoio biologico mesoamericano, dei diritti sul territorio con le sue risorse naturali. L'Unione Europea non ha reso pubbliche denunce sulle violazioni dei diritti umani in Honduras. Resta in silenzio, complice dell'anarchia che esiste in Honduras”. A quasi un anno dal colpo di Stato, a 5 mesi dal “ritorno alla democrazia”, qual'è la situazione in Honduras? “Il Paese è militarizzato. I movimenti non possono reclamare, l'esercito ha il predominio assoluto sul territorio. Prima, realizzavamo blocchi delle strade e dei prodotti, oggi non ce lo possiamo permettere. Gli omicidi degli oppositori sono all'ordine del giorno, ci sono paramilitari, squadroni della morte. I sicari assassinano ogni leader che manifesti contro lo sfruttamento illegale e indiscriminato delle risorse naturali del Paese”. A far le spese del clima di terrore, negli ultimi mesi, anche numerosi giornalisti. A metà maggio, Tamayo sarà in Umbria, alla Marcia della pace Perugia-Assisi. “Il messaggio che voglio portare, è che la pace non può poggiarsi sulla menzogna, sulla guerra, sui governi manipolati, sulla forza degli eserciti; che la pace non può poggiarsi sulla repressione, ma sulla verità, sulla giustizia e sul rispetto dei diritti umani”.

Luca Martinelli

Father Tamayo with his parishioners in Salamá, Olancho, Honduras. Photo courtesy of Christian Lazen Bernardt

Photo credit to http://www.goldmanprize.org/slideshow/user/28/253

Il “regime” di cui parla è il governo de facto guidato da Roberto Micheletti, che nel giugno dello scorso anno ha rovesciato il presidente Manuel “Mel” Zeleya e trasformato la Repubblica di Honduras in una dittatura. Per le oligarchie legate a Micheletti, Andres Tamayo, nato in El Salvador, sacerdote, leader ecologista del Movimento ambientalista del Olancho (Mao), già premio Nobel alternativo per l'ambiente, è persona “non gradita”. E nemmeno Porfirio “Pepe” Lobo, il presidente della Repubblica che lo ha sostituito nel gennaio del 2010, lo ha fatto rientrare nel Paese: “Intorno alla mia situazione, il Frente Nacional contra el Golpe de Estado ha costruito una vera e propria campagna -racconta Tamayo-. Durante la manifestazioni del 1° maggio, 500mila persone nelle strade honduregne hanno fatto sentire il proprio grido affinché io e 'Mel' potessimo tornare nel Paese”.

Sarebbero due passi verso la democrazia, anche se sulla situazione nel Paese centroamericano, dopo le elezioni finto-democratiche indette a fine novembre 2009 dal dittatore Micheletti, è calato il silenzio dei media. “Sono in Italia, più di ogni altra cosa, per far conoscere la realtà e le problematiche che vive l'Honduras, perché non se ne sa molto. Non esiste la volontà di informare”.

Il 25 aprile scorso Tamayo è stato premiato, presso il Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano (Udine) con il riconoscimento internazionale “Honor et Dignitas” dedicato alla memoria di padre Ernesto Balducci. Premiato, da una commissione internazionale, per l'“impegno infaticabile e rischioso per la giustizia, i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente vitale”. Premiato, si legge nella motivazione “come rappresentante di rilievo del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras in quanto realtà di resistenza, di disobbedienza civile, di lotta non violenta di fronte al regime che si è istallato con la forza delle armi per garantire, con la violenza e la repressione, un sistema di privilegi fondato sull’ingiustizia e il furto ai poveri”.

Che valore hanno le elezioni indette dal regime guidato da Micheletti?

“L'obiettivo, con queste presidenziali, pianificate dall'estrema destra Usa, è togliere importanza alla legittima richiesta della società civile, quella di 'restituire' alle sue funzioni il presidente legittimo del Paese, 'Mel' Zelaya. I mezzi di comunicazione, venduti al potere, come la Cnn, nascondono la verità. La popolazione, in Europa come negli Usa, non sa la ciò che sta accadendo. Nessuno ha diffuso il risultato delle inchieste sullo stato dei diritti umani in Honduras fatte dall'Onu, dall'Organizzazione degli Stati americani, dal Tribunale internazionale per i diritti umani, dalla Federazione internazionale dei diritti umani.

Adesso il governo di Lobo ha nominato una 'Commissione della verità', ma i risultati del lavoro di questa commissione -per statuto- non potranno essere resi pubblici prima di 10 anni, e in ogni caso non avranno valore legale. È un'ulteriore violazione ai nostri diritti, e dimostra che non c'è la volontà di risolverà i problemi. Vogliono annichilire la richiesta di giustizia che arriva dal popolo. È un grido, il mio: c'è panico nel Paese, terrore. I bambini hanno paura. Gli adulti, quando escono dalle proprie case, non sanno se torneranno. Molte madri e padri sono stati assassinati davanti ai figli, molti maestri davanti ai propri alunni. Centinaia di persone sono state sequestrate, oltre 2mila torturate. Tra questi ci sono leader sindacali, contadini, studenti. E, mentre accade tutto questo, non possiamo andare a protestare davanti a nessuna istanza. Il potere 'legale' ha fatto blocco con la destra al governo". Porfirio Lobo sarà presente all'incontro biennale dei presidenti dell'Unione Europea e dell'America Latina, in programma a Madrid il 17 e 18 maggio. Sembra sia stato invitato da Zapatero, anche se il governo spagnolo aveva promesso il contrario. “L'Ue (che con il Centro America sta negoziando un accordo di libero scambio, ndr) sta giocando una partita per appropriarsi delle ricchezze dell'Honduras. Pertanto, cerca il modo di 'accettare' Lobo come presidente, per i propri interessi. Bruxelles vuole appropriarsi del Corridoio biologico mesoamericano, dei diritti sul territorio con le sue risorse naturali. L'Unione Europea non ha reso pubbliche denunce sulle violazioni dei diritti umani in Honduras. Resta in silenzio, complice dell'anarchia che esiste in Honduras”. A quasi un anno dal colpo di Stato, a 5 mesi dal “ritorno alla democrazia”, qual'è la situazione in Honduras? “Il Paese è militarizzato. I movimenti non possono reclamare, l'esercito ha il predominio assoluto sul territorio. Prima, realizzavamo blocchi delle strade e dei prodotti, oggi non ce lo possiamo permettere. Gli omicidi degli oppositori sono all'ordine del giorno, ci sono paramilitari, squadroni della morte. I sicari assassinano ogni leader che manifesti contro lo sfruttamento illegale e indiscriminato delle risorse naturali del Paese”. A far le spese del clima di terrore, negli ultimi mesi, anche numerosi giornalisti. A metà maggio, Tamayo sarà in Umbria, alla Marcia della pace Perugia-Assisi. “Il messaggio che voglio portare, è che la pace non può poggiarsi sulla menzogna, sulla guerra, sui governi manipolati, sulla forza degli eserciti; che la pace non può poggiarsi sulla repressione, ma sulla verità, sulla giustizia e sul rispetto dei diritti umani”.

Luca Martinelli

martedì 11 maggio 2010

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI

La storia vera del viaggio verso l'Europa di un ragazzino afghano braccato dai talebani.

Enaiatollah Akbari aveva solo dieci anni quando sua madre l'ha abbandonato in Pakistan

Quando la buca scavata da tua madre vicino alle patate sta diventando troppo piccola per nasconderti dai talebani, vuol dire che continuare a vivere in Afghanistan sta diventando troppo pericoloso. E allora anche se hai solo dieci anni o giù di lì, e passi il tempo a giocare nei campi con i tuoi amici perché i talebani hanno chiuso la tua scuola e ucciso davanti a te il tuo maestro e il tuo preside, può capitare che tua madre ti dica che dovete fare un viaggio. “Nel mare ci sono i coccodrilli” è la storia del tuo viaggio, la storia vera di Enaiatollah Akbari.

Fabio Geda, l’autore di questo libro, dice che quando ha conosciuto per la prima volta Enaiatollah Akbari al Centro Interculturale di Torino e l’ha sentito raccontare il suo lunghissimo viaggio – dieci anni – dall’Afghanistan all’Italia, ha capito che gli sarebbe servito molto tempo prima di riuscire a scrivere quella storia con altrettanta leggerezza e ironia: “Ho impiegato tre anni per sentirmi adatto al compito”. Ora che il libro è finalmente uscito, Enaiatollah dice che d’ora in poi racconterà la sua storia come l’ha raccontata Fabio.

Afghanistan

La zona in cui vivevamo, il distretto di Ghazni, è abitato solo da hazara, cioè afghani come me, con gli occhi a mandorla e il naso schiacciato anzi, non proprio schiacciato, un po’ più piatto degli altri, più piatto del tuo, Fabio, ad esempio: i tratti delle popolazioni mongole. C’è chi dice che siamo i discendenti dell’armata di Gengis Khan. C’è chi dice che i padri dei nostri padri erano i koshani, gli antichi abitanti di quelle terre, i leggendari costruttori dei Buddha di Bamiyan. E c’è chi dice che siamo schiavi, e come schiavi ci tratta. Uscire dal distretto o dalla provincia di Ghazni era estremamente pericoloso per noi (e dico era solo perché oggi non so com’è, ma non credo sia cambiato molto), perché tra talebani e pashtun, che non sono la stessa cosa, no, ma a noi hanno sempre fatto del male uguale, dovevi stare attento a chi incontravi. Per questo, credo, siamo partiti di notte, noi tre: io, mia madre e l’uomo – l’uomo che chiamerò semplicemente uomo – cui mamma aveva chiesto di accompagnarci. Siamo partiti a piedi e per tre notti, con il favore del buio e la luce delle stelle – che è una luce che, in quei posti senza corrente elettrica, è davvero potente – abbiamo camminato verso Kandahar. Io indossavo il mio solito pirhan grigio, pantaloni larghi e giacca lunga alle ginocchia della stessa stoffa. Mamma camminava con lo chador, ma si era portata nel sacchetto un burqa da indossare quando incontravamo delle persone, un modo buono per non far vedere che era una hazara e per nascondere me.Pakistan

Quando siamo andati a parlare con il trafficante, in una sala buia imbottita di fumo di taryak con un sacco di uomini che bevevano chay e scaldavano l’oppio sui fornelletti, quello ci ha chiesto subito dei soldi. Ma noi tutti i soldi che lui voleva non li avevamo. Abbiamo svuotato le tasche dei pirhan rivoltando la stoffa, abbiamo raccolto tutte le monete e le banconote accartocciate che avevamo messo da parte e gliele abbiamo ammucchiate davanti, sul tavolo: una collinetta di denaro. È tutto quello che possiamo darti, ho detto. Nemmeno mezza rupia in più.

Lui ci ha squadrato a lungo, come se prendesse le misure per farci un vestito. Il vostro mucchietto di soldi non basta nemmeno a pagare il biglietto dall’autobus fino al confine, ha detto.

Sufi e io ci siamo guardati.

Ma una soluzione ci sarebbe, ha aggiunto, finendo di tagliare una mela e portandone un pezzo alla bocca con il coltello. Io vi porto in Iran, va bene, però in Iran voi dovrete lavorare in un posto che so io. Lavorare? È magnifico, ho detto. Non credevo alle mie orecchie: non solo ci portava in Iran, ma ci trovava anche da lavorare.

Per tre o quattro mesi, dipende da quanto mi sarà costato il vostro viaggio, gli stipendi li prenderò io, ha detto il trafficante. Dopo potrete ritenervi liberi e fare quello che vi pare. Restare lì, se vi siete trovati bene. O andarvene, se vi siete trovati male.

Sufi ci mancava ancora che chiudesse gli occhi e si inginocchiasse in preghiera, tanto era tranquillo e silenzioso. Io ero stordito dal fumo e dal buio, e tentavo di pensare a quale potesse essere il trucco, perché i trafficanti sono famosi per i loro trucchi, ma il fatto, ecco, il fatto era che non avevamo altri soldi, e lui doveva pagare i beluci e gli iraniani che ci avrebbero permesso di superare il confine, ed era quella la spesa maggiore, perciò non aveva tutti i torti: non eravamo figli suoi, non voleva perdere denaro con il nostro viaggio. E poi mi ero presentato come amico di kaka Rahim, non come uno qualunque, e questo mi rasserenava più di ogni altra cosa.

Sufi e io abbiamo detto che andava bene.

Domani mattina alle otto fatevi trovare qui, ha detto lui.

Khoda negahdar.

Iran

Tutti clandestini. I muratori, i carpentieri, gli impiantisti di quella azienda erano tutti senza documenti. Vivevano lì, negli appartamenti in costruzione di quel grande complesso residenziale. E questo, sia chiaro, non perché abitandoci dentro lo si costruisse meglio, e nemmeno per lavorare di più – anche se in qualche modo entrambe la cose sono vere: se costruisci una casa che non è tua, ma in quel momento è come se lo fosse, un po’ ti ci affezioni e finisci che la curi di più, e se non devi perdere tempo a tornare a casa la sera e a recarti al lavoro la mattina, puoi lavorare appena sveglio e smettere poco prima di andare a dormire o a cena, se hai ancora la forza di mangiare – non tanto per questi motivi, dicevo, ma perché era il posto più sicuro. Infatti nessuno usciva mai dal cantiere. Il cantiere non era solo una casa. Il cantiere era un mondo. Il cantiere era il sistema solare.

I primi mesi né io né Sufi abbiamo mai messo piede fuori dal cantiere. Avevamo paura della polizia iraniana. Avevamo paura di finire a Telisia o a Sang Safid, che se non sapete cosa sono, credetemi, è solo perché non siete stati dei profughi afghani in Iran, perché tutti i profughi afghani in Iran sanno cosa sono Telisia e Sang Safid. Due centri di permanenza temporanea. Leggendari. Due campi di concentramento, per quello che ho potuto leggere, poi, sui campi di concentramento: non so se mi spiego. Luoghi senza speranza.

Bastava pronunciare il loro nome, in Afghanistan, per risucchiare l’aria di una stanza come nei sacchetti sotto vuoto per gli alimenti. Il sole si oscurava e le foglie cadevano. Si raccontava che lì i poliziotti costringessero le persone a salire sulle colline – erano posti enormi – portando un copertone di un camion con sé, sulle spalle, e che poi li obbligassero a infilarsi nel copertone e li facessero rotolare giù tra le rocce. Quando ero in Afghanistan ho incontrato per strada due ragazzi che erano diventati matti. Parlavano da soli, urlavano, si pisciavano addosso. E qualcuno, ricordo, mi aveva detto che erano stati a Telisia, oppure a Sang Safid.

Turchia

Al mattino presto, nel silenzio e nella luce bianca dell’alba, abbiamo raggiunto un piccolo villaggio. C’era una casetta, noi ci siamo entrati come fosse nostra, ma non era nostra, era di una famiglia. Una specie di punto di raccolta per i clandestini che volevano passare le montagne. Un gruppetto era già lì e poco dopo ne sono arrivati ancora: afghani. Alla fine eravamo in trenta. Eravamo spaventati. Ci chiedevamo come fosse possibile attraversare le montagne in così tanti senza farci vedere. Lo abbiamo chiesto, ma senza ricevere risposta, e quando abbiamo insistito ci hanno fatto capire che era meglio non continuare, e così, sempre aspettando, siamo rimasti in quel ricovero per due giorni. Poi, la sera del secondo giorno, al tramonto, ci hanno detto di prepararci. Siamo usciti sotto un cielo stellato e una luna grande, che non c’era bisogno di luci o fiaccole o occhi da gufo. Si vedeva benissimo. Abbiamo camminato una mezz’ora tra i campi e certi piccoli sentieri invisibili a chi non li conoscesse. Al termine di una prima salita, da dietro una grande roccia è sbucato un gruppo di persone. Ci siamo spaventati, e qualcuno ha urlato che erano soldati. Invece erano trenta clandestini. Non potevamo credere ai nostri occhi. Ora eravamo sessanta, in sessanta in fila per i sentieri delle montagne. Ma non era finita. Mezz’ora dopo, un altro gruppo. Se ne stavano acquattati a terra in attesa del nostro arrivo. Quando ci siamo contati, quando finalmente abbiamo potuto, durante una breve sosta a notte fonda, eravamo settantasette.

[…]

Il diciottesimo giorno ho visto delle persone sedute. Le ho viste in lontananza e subito non ho capito perché si fossero fermate. Il vento era un rasoio e briciole di neve mi otturavano il naso, e quando cercavi di toglierle con le dita non c’erano più. Dietro una curva a gomito, d’un tratto, me le sono trovate di fronte, le persone sedute. Erano sedute per sempre. Erano congelate. Erano morte. Erano lì da chissà quanto tempo. Tutti gli altri sono sfilati di fianco, in silenzio. Io, a uno, ho rubato le scarpe, perché le mie erano distrutte e le dita dei piedi erano diventate viola e non sentivo più nulla, nemmeno se le battevo con una pietra. Gli ho tolto le scarpe e me le sono provate. Mi andavano bene. Erano molto meglio delle mie. Ho fatto un cenno con la mano per ringraziarlo. Ogni tanto lo sogno.

Grecia

Ci avevano detto che remando veloci saremmo sbarcati sulle coste della Grecia in due o tre ore, ma questo senza considerare l’acqua che entrava nel gommone. Quando il mare si è arrabbiato e ha cominciato a scrosciarci addosso come se piovesse ho preso una bottiglia d’acqua, l’ho strappata con i denti a metà per ricavarne una ciotola e ho detto a Hussein Alì: Lascia stare la toppa. Ributta l’acqua in mare. E come? Con questa, ho detto mostrando la mezza bottiglia. In quell’istante un’onda me l’ha strappata di mano, quasi avesse sentito e non fosse d’accordo. Ne ho fatta una seconda. Ho preso la mano di Hussein Alì e l’ho stretta sulla ciotola. Con questa, ho detto di nuovo.

Remavamo. Ma allora perché ci sembrava di essere fermi? […] A tratti la corrente o il vento o le onde ci rigettavano verso la costa della Turchia – o così credevamo: non eravamo proprio sicuri di sapere da che parte stava la Turchia e da quale la Grecia – e il piccolo Hussein Alì ha cominciato a dire, senza smettere di scavare nell’acqua che riempiva il gommone: Io lo so perché non riusciamo ad andare verso la Grecia. Non riusciamo ad andare verso la Grecia perché di là il mare è in salita. E lo diceva piagnucolando.

Italia

Non dovevo alzarmi, ancora. Non dovevo muovermi. Stare fermo, non respirare, attendere. Essere paziente. La pazienza salva la vita. Uscito dal porto – erano trascorsi quindici minuti, direi, in ogni caso meno di mezz’ora – il camion ha rallentato ed è entrato in un cortile, un cortile pieno zeppo di altri camion, motrici, rimorchi. Gli amici, in Grecia, mi avevano suggerito di non scendere subito, di aspettare che il camion penetrasse a fondo nel Paese (qualunque Paese fosse), che si allontanasse dalle frontiere e poi di approfittare di una sosta dell’autista, magari a un autogrill, per sgattaiolare via. Sono rimasto rannicchiato, tranquillo, in attesa che il camion ripartisse. Ripassavo le azioni tra me e me, per essere svelto e preciso: saltare a terra, atterrare sulla punta dei piedi, rotolare, se era necessario, per attutire il colpo, cercare una via di fuga, correre, non voltarmi, correre. Ma.

Invece di ripartire, a un certo punto, ho sentito come un terremoto. Mi sono sporto. Una gru enorme aveva agganciato il rimorchio in cui ero. Mi sono spaventato tantissimo. Ho pensato: Cosa capita, adesso? Se finivo in un tritametalli? Allora mi sono detto che dovevo scendere, subito, e mi sono buttato giù.

Tre uomini stavano lavorando attorno alla gru. Sono atterrato come un sacco di patate (nonostante le prove mentali di prima), perché le gambe erano di legno e non potevano ammortizzare il salto. Quando sono atterrato ho cacciato un urlo. E sarà per l’urlo, o per il fatto che non si aspettavano di vedere piovere un afghano dal cielo, ma si sono spaventati tantissimo, quei tre uomini; e un cane, anche un cane che era lì di guardia, è fuggito via. Sono caduto sul cemento, goffo, ma ho subito controllato le vie di fuga. Non potevo lasciarmi distrarre dal dolore. Ho visto che una parte del muro di cinta, quello che divideva il cortile dalla strada, era crollato. Sono corso in quella direzione, a quattro zampe, da animaletto; non riuscivo a stare in piedi. Pensavo mi inseguissero, invece uno dei ragazzi in tuta da lavoro s’è messo a urlare: Go, go. E mi ha indicato la statale. Nessuno ha provato a fermarmi.

Fonte

lunedì 10 maggio 2010

FERRO SCANDALOSO IN GUINEA

La guerra mondiale del ferro nello scandalo geologico della Guinea

Vale e Beny Steinmetz group Resources Limited (Bsgr) hanno realizzato una joint-venture, Vale-Bsgr, per realizzare in Guinea uno dei più grandi progetti minerari del mondo. Bsg è una holding non quotata in borsa, con sede nella dipendenza britannica di Guernsey (un'isoletta e paradiso fiscale nella Manica), che opera nei settori delle materie prime, dell'immobiliare, nei mercati finanziari e nell'industria diamantifera.

La sua filiale Bsg Resources è una multinazionale attiva nel settore delle risorse naturali: miniere, impianti di trattamento dei metalli in Africa ed Europa orientale, in particolare ferro-nickel, diamanti, rame, ferro, oro, petrolio e gas. Vale è la seconda più grande impresa mineraria per capitale quotata in borsa (circa 160 miliardi di dollari). E' uno dei più grandi produttori di ferro, il secondo produttore di nickel e tra i primi per rame, manganese, bauxite, alluminio, carbone, cobalto, acciaio ed altri minerali. Ha progetti in corso in tutto il mondo, i più importanti dei quali in Brasile, Argentina, Perù, Cile, Canada, Indonesia, Nuova Caledonia e in Mozambico, dove lavora ad un grande progetto petrolifero. Vale si vanta di essere una delle multinazionali «più impegnate nello sviluppo sostenibile, grazie alle sue molteplici azioni a favore della protezione e della preservazione dell'ambiente e ai suoi investimenti nei progetti sociali». Come tutto questo possa coincidere con le attività minerarie in un Paese retto da un governo post-golpe e con progetti con un devastante impatto ambientale è un mistero, ma intanto Bsgr porta in dote alla joint-venture la convenzione con il governo transitorio di Conakry e ha annunciato che la joint-venture è stata realizzata «Per sviluppare i diritti di sfruttamento della miniera a Zogota e dei blocchi 1 e 2 di Simandou (Nella foto). Al termine di questo accordo, Vale ha acquisito il 51% della Bsgr Guinée per un ammontare totale di 2,5 miliardi di dollari, dei quali 500 milioni pagabili immediatamente ed il saldo secondo un calendario stabilito. Vale prenderà in carico la gestione del progetto e disporrà dei diritti esclusivi di prelievo e commercializzazione per l'insieme della produzione del minerale di ferro. Bsgr continuerà a svolgere un ruolo importante per assicurare il successo della joint-venture, all'interno della quale i suoi impiegati continueranno a collaborare».

Il progetto è gigantesco: punta a produrre ferro di alta qualità a basso costo, con una produzione quantificata in 50 mega tonnellate/anno che potrebbero arrivare a 75 - 90 mt/a. La prima fase del progetto Vale-Bsgr in Giunea prevede una produzione iniziale di 10 mt/a a Zogota, nel sud di Simandou, poi inizierà lo sfruttamento dei blocchi 1 e 2 di Simandou.

L'accordo tra il governo di transizione e Bsgr prevede che la società possa sfruttare i minerali di ferro di Zogota e nella regione di Simandou ed era stato immediatamente ratificato da un decreto del presidente golpista solo il 19 marzo scorso. Secondo la convenzione, «Bsgr Guinée ha in particolare ricevuto l'autorizzazione esclusiva di esportare il minerale di ferro via Liberia in cambio della ricostruzione della ferrovia Transguinéen». Si tratta della ricostruzione di una rete ferroviaria lunga 600 km (Conakry-Kankan-Kérouané), destinata al trasporto di passeggeri e merci. 600 km, «Per far si che i benefici economici prodotti dalle attività minerarie della Vale-Bsgr abbiano un impatto positivo e sostenibile sull'insieme del Paese, servendo così alla popolazione guineana».