Un'analisi che tiene conto delle differenze: paesi arabi, paesi islamici, paesi con la medesima lingua e cultura di base, eppure così diversi.

Soltanto gli storici forse, che sanno come sono nati gli Stati mediorientali, sono capaci di capire le differenze tra, per esempio, la rivolta popolare in Egitto e quella in Siria. Paesi arabi, paesi islamici, paesi con la medesima lingua e cultura di base, eppure così diversi. L’Egitto ha una storia antica migliaia di anni. Una nazione-stato con radici profonde. Un’identità, dunque, ben diversa da quella della Siria, o dello Yemen o della Libia dove confini artificialmente tracciati dalle potenze coloniali, hanno messo insieme, sotto il medesimo tetto, tribù, clan, religioni e sette diverse tra di loro e sovente antagoniste.

La Cirenaica è ben diversa dalla Tripolitania. E gli abitanti di queste due province nutrono ancora oggi un profondo disprezzo per i “neri” della provincia meridionale del Fezzan. Gheddafi ha tentato di unificarli sotto un’unica bandiera “rivoluzionaria”, ma con poco successo. In Siria, il compito di definire l’identità statale fu affidato al partito socialista Baath, ma la gestione tenuta saldamente nelle mani di Hafez el Assad e della sua tribù non è stata unificante. Il socialismo ideale delle prime ore è morto da anni, soffocato dalla repressione. Damasco è la capitale di uno stato di polizia tra i più consolidati in cui la libertà di stampa è inesistente e quelle personali ridotte al minimo. Bashir el Assad ha eredito dal padre un regime settario: la sua famiglia appartiene agli alawiti, una setta sciita minoritaria che può contare su una classe dirigente “laica” cresciuta nella condivisione del potere e fermamente arroccata nella difesa di privilegi e regime.

La rivolta cominciata a Deraa sorprende soltanto perché la gente del Sud della Siria è considerata tranquilla e distante dalle spinte confessionali dei Fratelli musulmani che nella città di Hama pagarono con un massacro (diecimila i morti) la loro sfida ad Assad padre. Il nazionalismo folle di Hafez el Assad è un fallimento con l’estendersi dei moti da Deraa verso il resto del paese e ci si chiede fino a dove arriveranno. Bashir el Assad ha studiato in Occidente e nel momento in cui i pretoriani del regime lo fecero accomodare sulla poltrona del padre appena morto, sembrava convinto e capace di modernizzare paese e sistema. In qualche modo, quel momento ricorda le speranze che molti avevano riposto in Saif al Islam, il figlio “moderato” di Gheddafi. Purtroppo, Bashir fu indotto a sottostare al gruppo di potere ereditato, come “consiglieri” di corte, assieme alla poltrona. Appare difficile, oggi, pensare che il regime sclerotico possa sopravvivere. Liberalizzazione, l’eventuale fine dello stato d’emergenza, un nuovo governo e promesse di riforme tardive potrebbero essere insufficienti. Se così fosse, come bisognerà definire la protesta popolare? Più che una rivolta unitaria contro il regime, si rischia la guerra civile: gruppi “tribali” contro gli alawiti sotto i quali hanno sofferto. E’ l’ipotesi probabile per lo Yemen, dove già forze armate e popolazione sono spaccate in due e si ipotizza se non la guerra civile, la divisione in due del paese. Una situazione non dissimile, appunto, alla Libia. E che potrebbe ripetersi in Bahrain e anche in Arabia Saudita. A distanza di un secolo, lontano dai ricordi di Lawrence d’Arabia, le vecchie frontiere uscite dal colonialismo rischiano di gettare l’intera regione in un caos non dissimile dalla recente balcanizzazione dei Balcani. E a costringere le forze preponderanti dell’Occidente - Stati Uniti insieme con le vecchie potenze coloniali - a intervenire per riparare ai danni del loro antico progetto studiato a tavolino per “dividere e controllare”.

Eric Salerno

Il testo originale su il messaggero

martedì 29 marzo 2011

lunedì 28 marzo 2011

LE MANI SUL NORD AFRICA

«Alimentare i conflitti, “balcanizzare” il territorio, lasciare rovine, frammentazioni etniche e sociali, affidarsi a emergenze umanitarie… Tutto ciò consente agli squali di abbuffarsi copiosamente».

Tale è la confusione sotto il cielo del Mediterraneo che ogni valutazione è un azzardo. Ed è in tempi di sbandamenti come questi che anche il vocabolario perde la bussola. Non scorre neanche più un brivido nella mano, quando si abusa dell'ossimoro più ingombrante: "la pace armata". O quando si definisce come "politica di pace" quella delle cannoniere e dei Tornado.

E i civili sotto le bombe del despota? Dovevamo ignorare il loro grido di dolore e le loro richieste di aiuto? Ma il paradosso dei paradossi, che anche i più "volenterosi" nel sostenere l'attacco alla Libia del tiranno Gheddafi non riescono a sciogliere, è che si è voluto impedire il massacro di civili attraverso massacri di altri civili. Un circolo vizioso da cui non si esce. Perché sono le premesse a essere fragili.

Per raccontare quello che sta accadendo in Libia e nel Maghreb, si è inflazionato il termine "alba". "Alba della democrazia", per descrivere i collassi dei regimi tunisino ed egiziano. "Alba dell'Odissea", per battezzare l'operazione militare contro Gheddafi. Brutta immagine, questa seconda. Ma forse spietatamente sincera. Odissea, per indicare un viaggio lunghissimo, pieno di rischi; alba, per dire che siamo solo all'inizio e che nessuno sa quanto lontana ancora sia la Itaca di pace.

E se fossimo, invece, ancora nel cuore della notte? Se il film che si gira non fosse una "prima", ma il solito remake? In fondo, quello innescato a Tripoli è un meccanismo della storia che si ripete in modo ossessivo. Sempre uguale a sé stesso.

Si armano i regimi, grazie all'afflusso dei capitali globali di paesi assettati di risorse. Si firmano accordi economici che avvantaggiano le élite, trascurando le disuguaglianze sempre più marcate che gli stessi accordi generano. Si ignorano le tensioni sociali, economiche, politiche e ambientali prodotte nei paesi più deboli dai patti vergati dai regimi con le nazioni ricche. E quando le tensioni arrivano al punto di rottura, o quando esplodono del tutto, si interviene con le bombe. I regimi, contro la propria popolazione. Gli ex "amici", contro il dittatore e a favore dei civili. I quali, comunque vada, restano sotto le macerie, uniche vere vittime.

Alimentare i conflitti, "balcanizzare" il territorio, lasciare rovine, frammentazioni etniche e sociali, affidarsi a emergenze umanitarie... Tutto ciò consente agli squali di abbuffarsi copiosamente. Nascono nuovi affari. Perché, nel caos, è più facile costruire nuovi equilibri. Fino a quando riemerge un altro rais, con il quale stringere altri patti. E la giostra ricomincia. Fino alla bomba successiva. E alla selva di nuovi commenti scandalizzati.

Lo chiamano "sano realismo". Che, per le diplomazie di mezzo mondo, significa solo badare al proprio business. Dobbiamo accettare passivamente di far parte di questo teatrino dei burattini?

La verità è che la crisi libica, come molte altre crisi in giro per il mondo, non lascia spazio a soluzioni soddisfacenti. I rimedi non sono facili. Ma ciò che è apparso evidente a molti, da subito, è che quell'intervento militare occidentale non aveva solo una natura umanitaria. Velava ambizioni egemoniche e il desiderio di mettere le mani sulle risorse energetiche e strategiche dell'area. E di ripristinare una certa influenza in Africa. Per Sarkozy, il vero motore mobile dell'azione guerriera occidentale, si è trattato di restituire alla Francia una posizione di leadership nel Mediterraneo e nell'Africa Centrale. Per Washington, con il battesimo di fuoco di Africom - il comando per le operazioni statunitensi nel continente - di lanciare un messaggio alla Cina, l'altro grande competitor in terra africana.

Siamo ancora in una visione geopolitica statica, perché mira all'autoconservazione dei rapporti di forza già scritti. Contrastati dall'Unione africana (Ua) e da diversi presidenti del continente, i quali temono che un'ingerenza militare occidentale possa tradursi in una presenza di lungo periodo nell'area. Un riposizionamento delle grandi potenze coloniali in Africa.

Tuttavia, anche qui la confusione è massima. E numerose le gimcane etiche. Il lamento postumo dell'Ua, ad esempio, è compatibile con il silenzio che ha accompagnato le rivolte libiche e la repressione gheddafiana? La voce dell'Ua è da sempre molto flebile. Soprattutto quando si tratta di criticare o condannare chi la foraggia. Libia, Angola, Nigeria, Egitto e Sudafrica finanziano il 75% del bilancio dell'Unione africana. Non solo. I dittatori e gli autocrati che governano quell'istituzione potranno mai condannare un loro simile? Il quietismo tirannico che regna nelle stanze di Addis Abeba è l'humus ideale dove può crescere il nuovo colonialismo occidentale o asiatico.

Se Francia, Inghilterra, Usa, Israele, Cina, Brasile... possono fare la voce grossa nel continente e muoversi militarmente, è perché trovano le porte spalancate. Un neocolonialismo che denuda la fragilità delle istituzioni africane, infervorate a gridare "No, all'invasore". E silenti nel condannare i despoti.

Fonte

venerdì 25 marzo 2011

PER CAPIRE I MALI STORICI DELL' AFRICA MEGLIO PARLARE DELLA COSTA D'AVORIO

La prospettiva di migliaia di clandestini spinti da Gheddafi verso le nostre coste e il rischio che dei terroristi approfittino degli sbarchi massicci di questi giorni per infiltrarsi in Europa sono due problemi reali e preoccupanti. Poco verosimile è invece la previsione di dover far fronte tra breve a una marea di immigrati nordafricani. La cifra ricorrente – un milione e mezzo – è prima di tutto irrealistica: grazie al cielo, è materialmente impossibile che in pochi mesi riescano ad attraversare il Mediterraneo così tante persone per l’ovvia ragione che mancano le imbarcazioni indispensabili a traghettarle.

Anche nel medio e lungo periodo, eventuali esodi biblici di africani maghrebini si verificheranno soltanto nella peggiore delle ipotesi. In Libia, ad esempio, potrebbe succedere nel caso di una lunga ed estenuante guerra civile senza vie d’uscita, come quella scoppiata in Somalia 20 anni fa, dopo la caduta di Siad Barre. Per il momento, però, i connazionali del colonnello Gheddafi hanno un PIL pro capite di quasi 17.000 dollari all’anno e nel complesso godono di condizioni di vita invidiabili se confrontate con quelle dei paesi situati a sud del Sahara. Difatti in questi giorni ad ammassarsi lungo le frontiere orientali e occidentali del paese sono non i cittadini libici, bensì centinaia di migliaia di lavoratori stranieri, asiatici e africani, che tentano di rientrare in patria.

Circa un milione pare siano quelli originari dell’Africa subsahariana, la regione del mondo in cui si concentrano quasi tutti gli stati a basso livello di sviluppo, in cui vive la più alta percentuale mondiale di poveri e che, anno dopo anno, continua ad aggiudicarsi tutti i primati negativi: il maggior numero di ammalati di AIDS, i tassi più elevati di mortalità materna e infantile, quelli più bassi di scolarizzazione e di alfabetizzazione, la più bassa speranza di vita alla nascita...

Qui sono falliti decenni di cooperazione internazionale allo sviluppo, qui sono state deluse le aspettative di progresso, modernizzazione, democrazia e giustizia suscitate mezzo secolo or sono dalla fine della colonizzazione europea e qui regnano leader corrotti e disposti a tutto per il potere, per giunta legittimati da istituzioni democratiche snaturate, grazie alle quali estorcono il rinnovo del consenso popolare a ogni appuntamento con le urne fino a trasformare le cariche elettive in cariche a vita. Nel 2010 ha ricevuto conferma del proprio mandato presidenziale persino Omar Hassan el Bashir, il presidente del Sudan, nonostante che la Corte penale internazionale dell’Aia lo abbia accusato nel 2009 di crimini di guerra e contro l’umanità e nel 2010 di genocidio in quanto responsabile della guerra scoppiata in Darfur nel 2003.

Se non altro questo garantisce stabilità, benché non sviluppo e giustizia. Dove il potere di un leader vacilla, succede di peggio. È il caso, ultimo di tanti, della Costa d’Avorio dove le elezioni presidenziali, finalmente convocate lo scorso autunno dopo una serie di rinvii, avrebbero dovuto concludere una lunga e rovinosa crisi politica, iniziata nel settembre del 2002 con un tentativo di colpo di stato fallito, in seguito al quale il paese si è diviso in due: il nord in mano alle forze antigovernative e il resto del territorio controllato dal presidente Laurent Gbagbo. Invece il confronto elettorale ha fatto riesplodere il conflitto. La Commissione elettorale ha dichiarato vincitore del ballottaggio del 28 novembre 2010 Alassane Ouattara, il Consiglio costituzionale ha dato la vittoria a Gbagbo.

Entrambi hanno poi prestato giuramento, nominato un primo ministro e un governo e da allora si sfidano in un crescendo di violenza che, come al solito, i caschi blu dell’ONU, presenti con una missione nota con l’acronimo Onuci, non riescono a controllare. Intanto i produttori di cacao perdono milioni di dollari mentre i loro raccolti attendono nel porto di Abidjan di essere esportati e l’economia nazionale crolla, essendo il cacao la prima merce d’esportazione del paese che ne è il maggior produttore mondiale. Come la Costa d’Avorio, quasi ogni stato africano dispone di risorse enormi che altrove verrebbero considerate una benedizione e che invece si sono trasformate in una maledizione, per aver scatenato guerre civili e la più sfrenata corruzione: il rame in Zambia, il petrolio in Nigeria, i diamanti in Sierra Leone.....

Intanto ogni anno circa 20 milioni di giovani si affacciano sul mercato del lavoro e ne vengono in gran numero respinti andando ad aumentare la massa di disoccupati che vivono di espedienti e di attività in nero: il cosiddetto settore informale. La disoccupazione in Africa subsahariana arriva anche al 70%: ad esempio, in Zimbabwe dove il PIL pro capite annuo è di soli 176 dollari. È questo un serio motivo di allarme per il futuro: un numero crescente di giovani africani privi di opportunità, quelli che negli anni 90 la studiosa camerunese Axelle Kabou, nel suo libro intitolato “E se l’Africa rifiutasse lo sviluppo?” (l’Harmattan Italia, 1995) ha definito “una generazione oggettivamente privata di avvenire”.

Anna Bono

Anche nel medio e lungo periodo, eventuali esodi biblici di africani maghrebini si verificheranno soltanto nella peggiore delle ipotesi. In Libia, ad esempio, potrebbe succedere nel caso di una lunga ed estenuante guerra civile senza vie d’uscita, come quella scoppiata in Somalia 20 anni fa, dopo la caduta di Siad Barre. Per il momento, però, i connazionali del colonnello Gheddafi hanno un PIL pro capite di quasi 17.000 dollari all’anno e nel complesso godono di condizioni di vita invidiabili se confrontate con quelle dei paesi situati a sud del Sahara. Difatti in questi giorni ad ammassarsi lungo le frontiere orientali e occidentali del paese sono non i cittadini libici, bensì centinaia di migliaia di lavoratori stranieri, asiatici e africani, che tentano di rientrare in patria.

Circa un milione pare siano quelli originari dell’Africa subsahariana, la regione del mondo in cui si concentrano quasi tutti gli stati a basso livello di sviluppo, in cui vive la più alta percentuale mondiale di poveri e che, anno dopo anno, continua ad aggiudicarsi tutti i primati negativi: il maggior numero di ammalati di AIDS, i tassi più elevati di mortalità materna e infantile, quelli più bassi di scolarizzazione e di alfabetizzazione, la più bassa speranza di vita alla nascita...

Qui sono falliti decenni di cooperazione internazionale allo sviluppo, qui sono state deluse le aspettative di progresso, modernizzazione, democrazia e giustizia suscitate mezzo secolo or sono dalla fine della colonizzazione europea e qui regnano leader corrotti e disposti a tutto per il potere, per giunta legittimati da istituzioni democratiche snaturate, grazie alle quali estorcono il rinnovo del consenso popolare a ogni appuntamento con le urne fino a trasformare le cariche elettive in cariche a vita. Nel 2010 ha ricevuto conferma del proprio mandato presidenziale persino Omar Hassan el Bashir, il presidente del Sudan, nonostante che la Corte penale internazionale dell’Aia lo abbia accusato nel 2009 di crimini di guerra e contro l’umanità e nel 2010 di genocidio in quanto responsabile della guerra scoppiata in Darfur nel 2003.

Se non altro questo garantisce stabilità, benché non sviluppo e giustizia. Dove il potere di un leader vacilla, succede di peggio. È il caso, ultimo di tanti, della Costa d’Avorio dove le elezioni presidenziali, finalmente convocate lo scorso autunno dopo una serie di rinvii, avrebbero dovuto concludere una lunga e rovinosa crisi politica, iniziata nel settembre del 2002 con un tentativo di colpo di stato fallito, in seguito al quale il paese si è diviso in due: il nord in mano alle forze antigovernative e il resto del territorio controllato dal presidente Laurent Gbagbo. Invece il confronto elettorale ha fatto riesplodere il conflitto. La Commissione elettorale ha dichiarato vincitore del ballottaggio del 28 novembre 2010 Alassane Ouattara, il Consiglio costituzionale ha dato la vittoria a Gbagbo.

Entrambi hanno poi prestato giuramento, nominato un primo ministro e un governo e da allora si sfidano in un crescendo di violenza che, come al solito, i caschi blu dell’ONU, presenti con una missione nota con l’acronimo Onuci, non riescono a controllare. Intanto i produttori di cacao perdono milioni di dollari mentre i loro raccolti attendono nel porto di Abidjan di essere esportati e l’economia nazionale crolla, essendo il cacao la prima merce d’esportazione del paese che ne è il maggior produttore mondiale. Come la Costa d’Avorio, quasi ogni stato africano dispone di risorse enormi che altrove verrebbero considerate una benedizione e che invece si sono trasformate in una maledizione, per aver scatenato guerre civili e la più sfrenata corruzione: il rame in Zambia, il petrolio in Nigeria, i diamanti in Sierra Leone.....

Intanto ogni anno circa 20 milioni di giovani si affacciano sul mercato del lavoro e ne vengono in gran numero respinti andando ad aumentare la massa di disoccupati che vivono di espedienti e di attività in nero: il cosiddetto settore informale. La disoccupazione in Africa subsahariana arriva anche al 70%: ad esempio, in Zimbabwe dove il PIL pro capite annuo è di soli 176 dollari. È questo un serio motivo di allarme per il futuro: un numero crescente di giovani africani privi di opportunità, quelli che negli anni 90 la studiosa camerunese Axelle Kabou, nel suo libro intitolato “E se l’Africa rifiutasse lo sviluppo?” (l’Harmattan Italia, 1995) ha definito “una generazione oggettivamente privata di avvenire”.

Anna Bono

Etichette:

africa,

democrazia,

diritti,

economia,

lavoro,

migranti,

povertà,

sfruttamento,

società

giovedì 24 marzo 2011

DANNI PRODOTTI DALLA RADIOATTIVITÀ DELLE CENTRALI NUCLEARI

Ecco alcuni dati contenuti in una relazione del 1985 dei Professori Enzo Tiezzi e Francesco Laschi, il primo Ordinario di Chimica e Fisica dell'Un. Di Siena, il secondo Ricercatore confermato presso il Dip. di Chimica della stessa Università: "Una centrale nucleare, come qualsiasi impianto produttivo del ciclo della tecnologia nucleare, provoca durante il suo normale funzionamento il rilascio quotidiano nell'ambiente circostante di varie quantità di radionuclidi con diversa vita media e diversa qualità di emissione radioattiva. Questi radionuclidi si spandono nell'ambiente e raggiungono l'uomo attraverso le bevande e il cibo, cioè tramite la catena alimentare, oppure per inalazione quando si respira, oppure per contatto epidermico in forma di gas e polvere…..Lo iodio 131 si concentra nella tiroide, lo zolfo ha come sede elettiva la pelle, il cobalto si concentra nel fegato,ecc. Gli organi più delicati sono le ossa, dove lo stronzio, sostituendosi al calcio, irradia il midollo osseo; le ovaie, fondamentali per la trasmissione ereditaria. E' da sottolineare che gli organi della riproduzione sono attaccati da tutti gli isotopi radioattivi: il plutonio 239 si concentra nelle gonadi, portando a difetti di nascita e malformazioni nella prima e future generazioni, ma colpisce anche i polmoni, producendo forme di tumore polmonare. ……….Il fatto fondamentale è che elementi radioattivi diversi si accumulino in maniera diversa nei diversi organi dei vari esseri viventi, animali e vegetali, che fa si che non abbia senso parlare di . I fautori del nucleare sostengono che è superiore alla radioattività emessa dalle centrali………Una ricerca condotta presso alcune popolazioni Indios del Brasile in una zona (Minas Gerais e Goiaz) ad elevato tasso di radioattività naturale, ha rilevato che in tale zona la mortalità per cancro è praticamente inesistente. Gli Indios brasiliani, popolazione insediata nella zona da millenni senza fenomeni migratori, si sarebbe realizzata una selezione naturale che ha eliminato gli individui più deboli."

Ma ce n'è un'altra più recente del prof. Giuseppe Miserotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza e membro del Comitato Scientifico dei Medici per l'Ambiente-ISDE Italia-

Il prof. Miserotti, in occasione del convegno Ambiente e Salute organizzato presso l'Ordine dei Medici di Napoli il 15 febbraio 2010, ha presentato i dati sulla correlazione tra vicinanza alle centrali nucleari e aumento di leucemie nei bambini, derivanti dagli studi di Jan Faire (già consulente inglese per la radioprotezione) pubblicati su Environmental Health. Il prof. di Piacenza ha puntualizzato che NEL NORMALE FUNZIONAMENTO DI QUALSIASI CENTRALE NUCLEARE ( ANCHE IN ASSENZA DI INCIDENTI O FUGHE RADIOATTIVE) VENGONO INEVITABILMENTE E OBBLIGATORIAMENTE PRODOTTE ed IMMESSE nell' AMBIENTE ESTERNO una SERIE di SOSTANZE RADIOATTIVE, che ENTRANO ANCHE NELLA CATENA ALIMENTARE dell' UOMO. In particolare TRIZIO e CARBONIO 14 SONO LE SOSTANZE ELIMINATE IN MAGGIORE QUANTITA' DAI NORMALI FUMI e VAPORI EMESSI dalle CENTRALI NUCLEARI.

Il TRIZIO ha un'emivita (tempo di dimezzamento della carica radioattiva) di circa 10-12 anni ed è praticamente un Idrogeno più pesante che viene in parte respirato e in parte assunto con acqua e alimenti da parte dell' uomo. Questa sostanza entra in tutti i tessuti corporei fino al decadimento e alla completa eliminazione.

Il CARBONIO 14 ha invece un'emivita di migliaia di anni e quindi diventa un componente stabile dei nostri tessuti. Si tratta di CANCEROGENI MUTAGENI ad AZIONE DISEMBRIOGENETICA cioè che PROVOCANO TUMORI e MALFORMAZIONI ( interferendo nello sviluppo dei feti umani). Il KiKK Study condotto da Jan Fairie in Germania nelle vicinanze delle 15 centrali nucleari attualmente in funzione, ha dimostrato senza ombra di dubbi, che, i BAMBINI CHE VIVONO NEI PRESSI DI UNA CENTRALE NUCLEARE SI AMMALANO Più FREQUENTEMENTE DI LEUCEMIE (Più del doppio rispetto a bambini non esposti !!).

"La probabilità di ammalarsi di Leucemia, affermano i Medici per l'Ambiente, è direttamente proporzionale alla vicinanza chilometrica con la Centrale Nucleare, ridimensionando tutte le giustificazioni pro-nucleare basate sulla presenza di Centrali a poche centinaia di Km dai nostri confini nazionali"

Anche il fattore TEMPO sembra essere determinante per quanto riguarda l' esposizione alle radiazioni.I Francesi stanno già avendo pesanti ricadute in termini di TUMORI della TIROIDE, che rappresentano le prime manifestazioni neoplastiche in ordine di tempo, ma ben altre conseguenze potranno verificarsi nei prossimi decenni. " Nessuno dice che in FRANCIA LA FREQUENZA DI TUMORI TIROIDEI È AUMENTATA del 300% nelle DONNE e del 180% negli UOMINI in soli VENTI ANNI!!"

C'è poi il problema dei lavoratori, che vengono comunque indennizzati economicamente, NON esistendo una possibilità scientifica di definire soglie di esposizioni corrispondenti ad assenza di pericoli per la Salute" Non bisogna dimenticare,poi, che la lavorazione dell' Uranio per scopi civili produce il Plutonio necessario a costruire testate nucleari".

Fonte

CENTRALE NUCLEARE DI FLAMANVILLE (nord della Francia) – Se da noi tornerà l’atomo la tecnologia sarà ripresa da questa centrale nucleare, di terza generazione «Epr», che il gruppo francese Edf sta costruendo a Flamanville, nella porzione di Normandia affacciata sull’Atlantico

Il prof. Miserotti, in occasione del convegno Ambiente e Salute organizzato presso l'Ordine dei Medici di Napoli il 15 febbraio 2010, ha presentato i dati sulla correlazione tra vicinanza alle centrali nucleari e aumento di leucemie nei bambini, derivanti dagli studi di Jan Faire (già consulente inglese per la radioprotezione) pubblicati su Environmental Health. Il prof. di Piacenza ha puntualizzato che NEL NORMALE FUNZIONAMENTO DI QUALSIASI CENTRALE NUCLEARE ( ANCHE IN ASSENZA DI INCIDENTI O FUGHE RADIOATTIVE) VENGONO INEVITABILMENTE E OBBLIGATORIAMENTE PRODOTTE ed IMMESSE nell' AMBIENTE ESTERNO una SERIE di SOSTANZE RADIOATTIVE, che ENTRANO ANCHE NELLA CATENA ALIMENTARE dell' UOMO. In particolare TRIZIO e CARBONIO 14 SONO LE SOSTANZE ELIMINATE IN MAGGIORE QUANTITA' DAI NORMALI FUMI e VAPORI EMESSI dalle CENTRALI NUCLEARI.

Il TRIZIO ha un'emivita (tempo di dimezzamento della carica radioattiva) di circa 10-12 anni ed è praticamente un Idrogeno più pesante che viene in parte respirato e in parte assunto con acqua e alimenti da parte dell' uomo. Questa sostanza entra in tutti i tessuti corporei fino al decadimento e alla completa eliminazione.

Il CARBONIO 14 ha invece un'emivita di migliaia di anni e quindi diventa un componente stabile dei nostri tessuti. Si tratta di CANCEROGENI MUTAGENI ad AZIONE DISEMBRIOGENETICA cioè che PROVOCANO TUMORI e MALFORMAZIONI ( interferendo nello sviluppo dei feti umani). Il KiKK Study condotto da Jan Fairie in Germania nelle vicinanze delle 15 centrali nucleari attualmente in funzione, ha dimostrato senza ombra di dubbi, che, i BAMBINI CHE VIVONO NEI PRESSI DI UNA CENTRALE NUCLEARE SI AMMALANO Più FREQUENTEMENTE DI LEUCEMIE (Più del doppio rispetto a bambini non esposti !!).

"La probabilità di ammalarsi di Leucemia, affermano i Medici per l'Ambiente, è direttamente proporzionale alla vicinanza chilometrica con la Centrale Nucleare, ridimensionando tutte le giustificazioni pro-nucleare basate sulla presenza di Centrali a poche centinaia di Km dai nostri confini nazionali"

Anche il fattore TEMPO sembra essere determinante per quanto riguarda l' esposizione alle radiazioni.I Francesi stanno già avendo pesanti ricadute in termini di TUMORI della TIROIDE, che rappresentano le prime manifestazioni neoplastiche in ordine di tempo, ma ben altre conseguenze potranno verificarsi nei prossimi decenni. " Nessuno dice che in FRANCIA LA FREQUENZA DI TUMORI TIROIDEI È AUMENTATA del 300% nelle DONNE e del 180% negli UOMINI in soli VENTI ANNI!!"

C'è poi il problema dei lavoratori, che vengono comunque indennizzati economicamente, NON esistendo una possibilità scientifica di definire soglie di esposizioni corrispondenti ad assenza di pericoli per la Salute" Non bisogna dimenticare,poi, che la lavorazione dell' Uranio per scopi civili produce il Plutonio necessario a costruire testate nucleari".

Fonte

Mappa diffusa lo scorso anno sulla base di uno studio indipendente delle probabili sedi italiane individuate per ospitare nuove centrali nucleari,- iniziano a girare i primi nomi dei siti che ospiteranno le centrali: Monfalcone (Go), Chioggia (Ve), Ravenna, Caorso (Pc), Trino (Vc), Fossano (Cn), Scarlino (Gr), San Benedetto (Ap), Latina, Termoli (Cb), Garigliano (Ce), Mola (Ba), Scanzano Ionico (Mt), Palma (Ag), Oristano. Da una prima occhiata, risulta che tutti i possibili siti individuati, siano nei pressi di corsi d’acqua e che nel caso di Caorso e Tirino, si tratterebbe di una riapertura delle centrali nucleari già esistenti.

mercoledì 23 marzo 2011

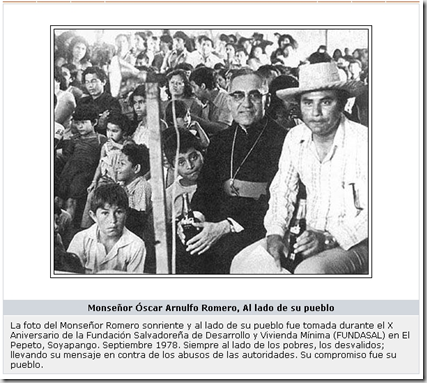

24 MARZO 1980

Obama sulla tomba di Romero

Anni di Reagan, anni di Obama.

Il presidente americano e il collega salvadoregno Mauricio Funes hanno acceso una candela nella cripta della cattedrale in cui e' sepolto il "Santo Romero de America", come e' conosciuto in America latina. Ad accompagnarli e' stato l'attuale arcivescovo, Jose' Luis Escobar Alas.

Ogni altra comunità di fedeli non aveva mai sofferto questo tipo di persecuzioni dopo il nazismo. Solo il dolore per un sacerdote assassinato attorno a Varsavia, Chiesa ufficiale del silenzio, mentre la morte di quattordici religiosi e di migliaia di fedeli del Salvador svanivano nelle ombre del Vaticano di Giovanni Paolo II. Se i popoli latini considerano Romero “martire e santo”, i monsignori romani ne studiano con diffidenza la beatificazione subito concessa al povero prete polacco bastonato a morte dalle squadre che obbedivano a Mosca, la stessa obbedienza delle squadre che in Salvador si inchinavano ai 6 milioni di dollari spediti ogni giorno da Washington per “difendere il mondo cristiano”. Era il 1980, medioevo della ragione.

La Chiesa luterana e la Chiesa anglicana ricordano il martirio di Romero ogni 24 marzo. E nel suo nome il 24 marzo è consacrato dalle Nazioni Unite “giorno della difesa della verità”. Adesso l’incontro tra Obama e il vescovo, separati dalla morte ma uniti da una morale che apre la speranza alle generazioni Duemila. Uomini di pace dalla parte della dignità degli ultimi, con una differenza che i nostri giorni allargano. Romero ha giocato la vita per difendere il diritto alla normalità di sconosciuti senza censo. Con gli stessi ideali Obama schiaccia il bottone della guerra per salvare cittadini che pretendono la democrazia. Bombe buone di Obama; bombe cattive di Gheddafi. E il popolo condannato a sopportarne gli effetti collaterali non si accorge della diversità.

Da come l’ho conosciuto immagino che Romero non sarebbe d’accordo. Il primo incontro domenica 29 giugno 1978. Sembrava un prete di campagna. Scendeva dalla piccola automobile guidata da un seminarista e la tonaca si alzava scoprendo una caviglia pallida, calza ripiegata sulle scarpe dall’elastico strappato. Tenerezza e delusione: come può, così fragile, sfidare l’egoismo delle oligarchie proprietarie di giornali e Tv che ogni giorno lo massacrano di insulti ?

Poi le chiacchiere a San José della Montagna, seminario trasformato in accampamento per i profughi in fuga dalle campagne dove le truppe speciali (bombe al fosforo, berretti verdi ammaestrati da consiglieri Usa ) bruciavano la gente per fare il vuoto attorno alla guerriglia: “Uccidere per spaventare è un peccato insopportabile, insulto all’umanità, insulto a Dio”. E poi, e poi, fino all’ultimo saluto: “Perché i giornalisti tornano a casa ? Senza testimoni le luci si spengono, chissà cosa succederà”. Tre mesi dopo gli sparano sull’altare. L’assassino promosso capitano ormai vive negli Stati Uniti. “Irrintracciabile” dalle polizie di Bush padre, Bush figlio e Clinton presidente. Chissà se Obama lo troverà.”

Il Fatto Quotidiano, 22 marzo 2011

![clip_image001[4] clip_image001[4]](http://lh5.ggpht.com/_vflyDMbzgcU/TYpO8anFZMI/AAAAAAAAtXI/xDY4cpieCRM/clip_image001%5B4%5D_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)

Romero, che aveva denunciato l'ingiustizia sociale, la repressione militare e i crimini degli squadroni della morte finanziati segretamente dagli Usa, fu ucciso mentre celebrava la messa in un ospedale. Il suo omicidio innesco' una lunga guerra civile terminata solo nel 1992 che ha causato 75mila morti. La visita di Obama sarebbe dovuta avvenire nel giorno del 31mo anniversario della morte, ma e' stata anticipata di un giorno dopo che la visita nel Paese centro-americano e' stata accorciata.

Related articles

- Obama visits tomb of slain Salvadoran archbishop (foxnews.com)

- Obama Visits Tomb Of Slain Salvadoran Archbishop - NPR (news.google.com)

- Obama visits tomb of slain Salvadoran archbishop (seattletimes.nwsource.com)

- Obama visits tomb of slain Salvadoran archbishop (sfgate.com)

- Obama Visits Tomb of Slain Salvadoran Archbishop (abcnews.go.com)

- http://idv-voghera.blogspot.com/2010/03/la-morte-del-vescovo-contadino-nella.html

Etichette:

america latina,

el salvador,

oscar arnulfo romero,

politica,

stati uniti,

violenza

JEAN LIEDLOFF: L’ANTROPOLOGA TEORICA DEL CONTATTO CONTINUO MADRE-FIGLIO

L’antropologa e psicologa statunitense Jean Liedloff, teorica del recupero del “contatto continuo” tra madre e figlio come base del benessere individuale e sociale, è morta a San Francisco, in California, all’età di 85 anni.

Nata a New York nel 1926, Liedloff iniziò la carriera accademica alla Cornell University come professore di antropologia e in questa veste prese parte dalla seconda metà degli anni Cinquanta a cinque spedizioni tra gli Yequana, indigeni della foresta amazzonica del Venezuela rimasti al livello culturale dell’età della pietra. In seguito, in base alle ricerche condotte su quelle popolazioni, l’antropologa mise a punto la sua originale rilettura critica del rapporto tra cultura occidentale e natura con la sua opera “The Continuum concept”, tradotta in diciotto lingue.

In italiano il suo libro è stato pubblicato con il titolo “Il concetto del continuum. Ritrovare il ben-essere perduto” dalle edizioni La Meridiana.

Vivendo per un certo periodo nell’ambiente degli Yequana, Jean Liedloff si rese conto di varie particolarità che rendevano gli indios di quei luoghi profondamente diversi da lei e dagli altri individui di razza bianca: essi erano dotati di una inalterabile gioia di vivere.

Infatti, gli Yequana erano sempre allegri e pronti a divertirsi persino in situazioni che ai bianchi avrebbero causato fatica e cattivo umore, come, ad esempio, il trasporto di pesantissimi tronchi d’albero fino in cima a una collina. Nel corso delle sue ricerche, la Liedloff scoprì che la gioia di quel popolo derivava dal modo in cui le donne facevano crescere i loro bambini: un modo del tutto naturale e istintivo. Quella gente aveva conservato l’antica saggezza nel corrispondere alle aspettative istintive dei loro bimbi.

Nel suo libro più famoso, Liedloff sostiene che la prima violenza che caratterizza la nascita della vita nella nostra cultura è la rottura traumatica del rapporto madre-bambino sin dai primi istanti di vita. Quella separazione violenta del neonato dalla madre, imposta dalle moderne tecniche ospedaliere di gestione del parto, viene poi ripetuta spesso orgogliosamente nel corso della vita neo-natale. In realtà queste traumatiche privazioni infantili spesso costituiscono le premesse per la formazione di individui ansiosi, sradicati, aggressivi. A partire dalla sua originale esperienza di condivisione con una tribù di indios venezuelani, Liedloff mette in luce il nostro contraddittorio rapporto con il bambino, spesso devastante perchè privo delle più spontanee esperienze di “continuum” come la posizione dell’abbraccio e dell’allattamento al seno.

Fonte: Adnkronos

http://www.continuum-concept.org/

Nata a New York nel 1926, Liedloff iniziò la carriera accademica alla Cornell University come professore di antropologia e in questa veste prese parte dalla seconda metà degli anni Cinquanta a cinque spedizioni tra gli Yequana, indigeni della foresta amazzonica del Venezuela rimasti al livello culturale dell’età della pietra. In seguito, in base alle ricerche condotte su quelle popolazioni, l’antropologa mise a punto la sua originale rilettura critica del rapporto tra cultura occidentale e natura con la sua opera “The Continuum concept”, tradotta in diciotto lingue.

In italiano il suo libro è stato pubblicato con il titolo “Il concetto del continuum. Ritrovare il ben-essere perduto” dalle edizioni La Meridiana.

Vivendo per un certo periodo nell’ambiente degli Yequana, Jean Liedloff si rese conto di varie particolarità che rendevano gli indios di quei luoghi profondamente diversi da lei e dagli altri individui di razza bianca: essi erano dotati di una inalterabile gioia di vivere.

Infatti, gli Yequana erano sempre allegri e pronti a divertirsi persino in situazioni che ai bianchi avrebbero causato fatica e cattivo umore, come, ad esempio, il trasporto di pesantissimi tronchi d’albero fino in cima a una collina. Nel corso delle sue ricerche, la Liedloff scoprì che la gioia di quel popolo derivava dal modo in cui le donne facevano crescere i loro bambini: un modo del tutto naturale e istintivo. Quella gente aveva conservato l’antica saggezza nel corrispondere alle aspettative istintive dei loro bimbi.

Nel suo libro più famoso, Liedloff sostiene che la prima violenza che caratterizza la nascita della vita nella nostra cultura è la rottura traumatica del rapporto madre-bambino sin dai primi istanti di vita. Quella separazione violenta del neonato dalla madre, imposta dalle moderne tecniche ospedaliere di gestione del parto, viene poi ripetuta spesso orgogliosamente nel corso della vita neo-natale. In realtà queste traumatiche privazioni infantili spesso costituiscono le premesse per la formazione di individui ansiosi, sradicati, aggressivi. A partire dalla sua originale esperienza di condivisione con una tribù di indios venezuelani, Liedloff mette in luce il nostro contraddittorio rapporto con il bambino, spesso devastante perchè privo delle più spontanee esperienze di “continuum” come la posizione dell’abbraccio e dell’allattamento al seno.

Fonte: Adnkronos

http://www.continuum-concept.org/

Etichette:

altre culture,

jean liedloff,

morte,

società

lunedì 21 marzo 2011

IL BRASILE DEL MIRACOLO ORA È LA LOCOMOTIVA DELL'ECONOMIA MONDIALE

Obama, per la prima volta a Rio, visiterà una favelas. Simbolo di povertà e adesso anche della riscossa di un Paese che attira ogni anno investimenti esteri per 45 miliardi di dollari ma è un esempio di socialdemocrazia.(dal nostro inviato FEDERICO RAMPINI)

RIO DE JANEIRO - Cosa sono gli Stati Uniti? "È quel posto dove c'è solo l'inverno?" azzarda Joao Paolo, 6 anni. Chi è Obama? "Obama è un Lula", risponde decisa Agatha Vitoria, 5 anni. Qui i maschietti da grandi vogliono tutti diventare Ronaldinho e Kakà, la sorpresa sono le bambine: interrogate sul mestiere molte s'immaginano un futuro di "empresarias", imprenditrici. Non è un'idea scontata, nel posto in cui si trovano. Sono in una classe di prima elementare al "Solar Meninos de Luz", la Casa dei Figli della Luce. Un'istituzione incuneata in mezzo a due famigerate favelas di Rio, formicai di casupole abbarbicati a una collina, baraccopoli che hanno divorato la vegetazione tropicale per stipare 15.000 abitanti nell'abusivismo, per decenni senza acqua corrente e senza luce, incollati come crostacei a una parete ripida che potrebbe franare con un nubifragio tropicale. Solo in Brasile è possibile che un luogo così squallido sorga al confine esatto tra le due spiagge più chic e famose di tutto l'emisfero Sud: Copacabana e Ipanema. E in omaggio alla fantasia carioca che sfida la sventura, queste due favelas storiche nel cuore di Rio hanno nomi di uccelli: Pavaozinho (piccolo pavone) e Cantagallo.

Sono il simbolo antico di una nazione crudele, che per secoli ha visto convivere a pochi metri di distanza il lusso sfacciato degli straricchi e la miseria abietta del sottosviluppo. Ma oggi diventano il simbolo di qualcosa di nuovo: uno sviluppo che per la prima volta aggredisce davvero la povertà, attenua le diseguaglianze. È la ragione per cui Barack Obama, che domani inaugura a Brasilia la sua prima visita da presidente nel Sudamerica, domenica verrà anche a Rio e ha chiesto di visitare una favela. Senza frastuono polemico, senza gli ideologismi cubani o venezuelani, il Brasile di questi anni è diventato un modello socialdemocratico che può insegnare qualcosa agli Stati Uniti.

"Solar Meninos de Luz" non nasce dalla testa di un presidente, è un piccolo miracolo della società civile. Dietro c'è un benefattore celebre, lo scrittore Paulo Coelho nato qui a Rio, ma ci sono anche miriadi di cittadini anonimi che contribuiscono regolarmente con piccole donazioni. Il centro ha un'impronta religiosa che può far storcere il naso ai laici (è ispirato alla dottrina spiritista del francese Allan Kardec, pedagogo che credeva nella reincarnazione), ma non stupisce nessuno in Brasile, dove la Chiesa cattolica convive con il Candomblé animista africano, e tutt'e due subiscono la poderosa penetrazione degli evangelici. "Quel che conta qui è il risultato - mi dice la mia guida, la volontaria Alessandra Maltarollo - e cioè che questi bambini non vedono più né droga né pugnali da combattimento. Li accompagniamo dall'asilo-nido al liceo e fino all'università".

Il miracolo della "Casa dei Figli della luce" è lo spettacolo che vedo al mattino lungo le serpentine che si arrampicano sulla collina ripida: ai lati dei vicoli c'è ancora un popolo di giovanotti sfaccendati, seduti dietro bancarelle, ma in mezzo sfilano cortei gioiosi di scolaresche in divisa bianca e verde, pulitissimi, ordinati, diretti verso le aule. Hanno una biblioteca con 20.000 testi, un teatro da 400 posti, palestre dove li vedo allenarsi alla capoeira (un'arte marziale brasiliana), ambulatori e mense, perfino insegnanti specializzati nell'assistenza ai bambini con handicap gravi. I corsi d'inglese e d'informatica cominciano dalla classe di prima elementare che ho interrogato sull'arrivo di Obama. Ma la trasformazione della favela è il frutto di un'azione combinata: oltre ai volontari che lavorano dal basso c'è stato un intervento dall'alto. In senso letterale: è dall'alto che sono piombati su questa e altre favelas di Rio elicotteri dell'esercito, squadre paramilitari, corpi speciali da combattimento. Una vera operazione di guerra, pianificata a tavolino come uno degli ultimi atti del presidente Lula da Silva, d'accordo con il governatore dello Stato e il sindaco. "Il 95% della popolazione di qui non l'ha subìta come un'invasione ma come una liberazione", mi dice il 65enne Sallyr Lerner che per una vita è stato "il dentista delle favelas".

Lo Stato ha preso per la prima volta nella storia il controllo di questo territorio, mafiosi e narcotrafficanti sono fuggiti. E quell'invasione spettacolare non è rimasta un exploit una tantum. I netturbini che spazzano i vicoli sono un segnale che lo Stato è ancora qui. Come l'auto della Unità di Polizia Pacificatrice che presidia l'ingresso della favela: una presenza impensabile ancora un anno fa, quando le forze dell'ordine non osavano avvicinarsi. "Una di queste favelas - mi racconta la fotografa Ana Rodrigues - la chiamavamo Striscia di Gaza. Lì gli spacciatori vendevano droga sulle bancarelle all'aperto, con i kalashnikov a tracolla. I bambini mi prendevano per mano e a pagamento mi guidavano a fotografare le pozze di sangue caldo delle ultime vittime di regolamenti di conti".

Le favelas continuano a crescere in altezza, a furia di "puxadinhos", spintarelle delle case che si accavallano le une sopra le altre. Ma l'alveare caotico di Cantagallo è ormai tutto di mattoni anziché di legno: modesto segno di un benessere primordiale che avanza. Dietro la metamorfosi delle favelas c'è un fenomeno molto più ampio. Il tasso di disoccupazione brasiliano è sceso al 6,1%: il minimo di tutti i tempi, più basso che negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Una parte di questo progresso è semplicemente l'effetto del boom di tutti i Paesi emergenti. Come dice José Carlos Martins, direttore esecutivo di Vale che è il secondo colosso minerario mondiale: "Noi ci svegliamo ogni mattino e preghiamo che la Cina stia bene".

Soya, zucchero, caffè, legname, rame, ferro, oro: tutto ciò di cui la natura ha generosamente provvisto il Brasile, va a ruba nelle nazioni asiatiche che sono le locomotive della crescita. Questo Paese che fu tristemente celebre per le sue bancarotte, che tra il 1940 e il 1995 dovette cambiare otto volte il nome della sua moneta in seguito all'iperinflazione, oggi si è trasformato nel quarto maggiore creditore degli Stati Uniti. Gli investimenti esteri affluiscono al ritmo di 45 miliardi di dollari all'anno: solo la Cina ne attira di più. Il Brasile ha dato la lettera iniziale al nuovo acronimo dei Bric, con Russia India e Cina fa parte del club delle "altre" potenze, quelle che accelerano mentre l'Occidente declina. A Rio e San Paolo si respira la stessa fiducia nel futuro che ricordo a Mumbai e Shanghai. Ma tra i Bric è il Brasile quello che può vantare la struttura più equilibrata delle esportazioni. A differenza di Cina e India, il Brasile è un "granaio" del mondo, ha un'agricoltura moderna in grado di competere con quella degli Stati Uniti, e produce molto più di quanto consuma. A differenza della Russia o di altri Paesi emergenti, non vive solo di materie prime. Esporta auto, telefonini, elettrodomestici, navi e locomotrici. Il suo gioiello industriale è Embraer, terzo gruppo aeronautico mondiale dietro Boeing ed Airbus.

Poi c'è la caratteristica più importante che rende il Brasile unico tra i Bric: la quarta democrazia mondiale è riuscita a usare il boom per ridurre le diseguaglianze, anziché allargarle com'è accaduto in Cina. "Siamo un'eccezione - aggiunge l'economista Ernani Teixeira della Brazilian Development Bank - anche rispetto alla tendenza delle liberaldemocrazie più mature". Negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa, le disparità di redditi e patrimoni si sono accentuate. "La nostra fortuna - ironizza l'economista Fabio Gambegia della Bndes - forse è legata a uno scherzo della storia. La nuova Costituzione del Brasile democratico fu approvata un anno e mezzo prima che cadesse il Muro di Berlino, a un'epoca in cui ancora c'era fiducia nel ruolo dello Stato".

Il primo ad applicarla realmente è stato Lula. La sua politica sociale, che oggi prosegue con la presidente Dilma Roussef (ex capogabinetto di Lula, un passato nella lotta armata, il carcere e la tortura sotto la dittatura militare), ha "incorporato" per la prima volta nell'economia masse di poveri. Il salario minimo garantito, che si applica a 25 milioni di lavoratori, gode di una doppia indicizzazione: sul tasso d'inflazione e sull'aumento annuo del Pil. Una manna dal cielo in un periodo di forte crescita come gli ultimi otto anni. Oggi il salario minimo vale più di 300 dollari, un livello molto più alto che negli altri Paesi sudamericani. "Questo è il modo migliore per ridurre le diseguaglianze: arricchire i poveri, anziché impoverire i ricchi", osserva Gambegia. Non si può dire altrettanto di Hugo Chavez né del socialismo cubano. Il Brasile si è conquistato un'ammirazione mondiale grazie all'invenzione della Bolsa Familia, un sussidio diretto alle madri che viene pagato solo se i figli vanno regolarmente a scuola. Funziona, è il migliore antidoto mai inventato contro il lavoro minorile.

Naturalmente questa non è Scandinavia, resta una terra con tanti poveri, corruzione, ingiustizie: ma è uno dai pochi Paesi al mondo dove l'indice Gini della distanza tra i ricchi e i poveri diminuisce regolarmente da otto anni. Ora il miracolo "di sinistra" brasiliano deve affrontare sfide importanti, figlie del suo successo. Ha una moneta fortissima, che trasforma Rio e San Paolo nelle città più care del mondo, e non aiuta l'export industriale. La sopravvalutazione rischia di accentuarsi nei prossimi anni per la scoperta di immensi giacimenti petroliferi offshore, a 200 km dalla baia di Rio, che faranno del Brasile la quarta o quinta potenza energetica mondiale. Si capisce l'interesse di Obama per questo partner-rivale, la cui forza comincia a fare ombra al grande vicino settentrionale. E' Obama che ha chiesto espressamente di includere nella sua visita a Rio una favela, la Città di Dio. "Oggi può esplorarla tranquillamente - mi dice Ana Rodrigues - un anno fa quelli là avrebbero sparato anche al presidente degli Stati Uniti".

Fonte

RIO DE JANEIRO - Cosa sono gli Stati Uniti? "È quel posto dove c'è solo l'inverno?" azzarda Joao Paolo, 6 anni. Chi è Obama? "Obama è un Lula", risponde decisa Agatha Vitoria, 5 anni. Qui i maschietti da grandi vogliono tutti diventare Ronaldinho e Kakà, la sorpresa sono le bambine: interrogate sul mestiere molte s'immaginano un futuro di "empresarias", imprenditrici. Non è un'idea scontata, nel posto in cui si trovano. Sono in una classe di prima elementare al "Solar Meninos de Luz", la Casa dei Figli della Luce. Un'istituzione incuneata in mezzo a due famigerate favelas di Rio, formicai di casupole abbarbicati a una collina, baraccopoli che hanno divorato la vegetazione tropicale per stipare 15.000 abitanti nell'abusivismo, per decenni senza acqua corrente e senza luce, incollati come crostacei a una parete ripida che potrebbe franare con un nubifragio tropicale. Solo in Brasile è possibile che un luogo così squallido sorga al confine esatto tra le due spiagge più chic e famose di tutto l'emisfero Sud: Copacabana e Ipanema. E in omaggio alla fantasia carioca che sfida la sventura, queste due favelas storiche nel cuore di Rio hanno nomi di uccelli: Pavaozinho (piccolo pavone) e Cantagallo.

Sono il simbolo antico di una nazione crudele, che per secoli ha visto convivere a pochi metri di distanza il lusso sfacciato degli straricchi e la miseria abietta del sottosviluppo. Ma oggi diventano il simbolo di qualcosa di nuovo: uno sviluppo che per la prima volta aggredisce davvero la povertà, attenua le diseguaglianze. È la ragione per cui Barack Obama, che domani inaugura a Brasilia la sua prima visita da presidente nel Sudamerica, domenica verrà anche a Rio e ha chiesto di visitare una favela. Senza frastuono polemico, senza gli ideologismi cubani o venezuelani, il Brasile di questi anni è diventato un modello socialdemocratico che può insegnare qualcosa agli Stati Uniti.

"Solar Meninos de Luz" non nasce dalla testa di un presidente, è un piccolo miracolo della società civile. Dietro c'è un benefattore celebre, lo scrittore Paulo Coelho nato qui a Rio, ma ci sono anche miriadi di cittadini anonimi che contribuiscono regolarmente con piccole donazioni. Il centro ha un'impronta religiosa che può far storcere il naso ai laici (è ispirato alla dottrina spiritista del francese Allan Kardec, pedagogo che credeva nella reincarnazione), ma non stupisce nessuno in Brasile, dove la Chiesa cattolica convive con il Candomblé animista africano, e tutt'e due subiscono la poderosa penetrazione degli evangelici. "Quel che conta qui è il risultato - mi dice la mia guida, la volontaria Alessandra Maltarollo - e cioè che questi bambini non vedono più né droga né pugnali da combattimento. Li accompagniamo dall'asilo-nido al liceo e fino all'università".

Il miracolo della "Casa dei Figli della luce" è lo spettacolo che vedo al mattino lungo le serpentine che si arrampicano sulla collina ripida: ai lati dei vicoli c'è ancora un popolo di giovanotti sfaccendati, seduti dietro bancarelle, ma in mezzo sfilano cortei gioiosi di scolaresche in divisa bianca e verde, pulitissimi, ordinati, diretti verso le aule. Hanno una biblioteca con 20.000 testi, un teatro da 400 posti, palestre dove li vedo allenarsi alla capoeira (un'arte marziale brasiliana), ambulatori e mense, perfino insegnanti specializzati nell'assistenza ai bambini con handicap gravi. I corsi d'inglese e d'informatica cominciano dalla classe di prima elementare che ho interrogato sull'arrivo di Obama. Ma la trasformazione della favela è il frutto di un'azione combinata: oltre ai volontari che lavorano dal basso c'è stato un intervento dall'alto. In senso letterale: è dall'alto che sono piombati su questa e altre favelas di Rio elicotteri dell'esercito, squadre paramilitari, corpi speciali da combattimento. Una vera operazione di guerra, pianificata a tavolino come uno degli ultimi atti del presidente Lula da Silva, d'accordo con il governatore dello Stato e il sindaco. "Il 95% della popolazione di qui non l'ha subìta come un'invasione ma come una liberazione", mi dice il 65enne Sallyr Lerner che per una vita è stato "il dentista delle favelas".

Lo Stato ha preso per la prima volta nella storia il controllo di questo territorio, mafiosi e narcotrafficanti sono fuggiti. E quell'invasione spettacolare non è rimasta un exploit una tantum. I netturbini che spazzano i vicoli sono un segnale che lo Stato è ancora qui. Come l'auto della Unità di Polizia Pacificatrice che presidia l'ingresso della favela: una presenza impensabile ancora un anno fa, quando le forze dell'ordine non osavano avvicinarsi. "Una di queste favelas - mi racconta la fotografa Ana Rodrigues - la chiamavamo Striscia di Gaza. Lì gli spacciatori vendevano droga sulle bancarelle all'aperto, con i kalashnikov a tracolla. I bambini mi prendevano per mano e a pagamento mi guidavano a fotografare le pozze di sangue caldo delle ultime vittime di regolamenti di conti".

Le favelas continuano a crescere in altezza, a furia di "puxadinhos", spintarelle delle case che si accavallano le une sopra le altre. Ma l'alveare caotico di Cantagallo è ormai tutto di mattoni anziché di legno: modesto segno di un benessere primordiale che avanza. Dietro la metamorfosi delle favelas c'è un fenomeno molto più ampio. Il tasso di disoccupazione brasiliano è sceso al 6,1%: il minimo di tutti i tempi, più basso che negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Una parte di questo progresso è semplicemente l'effetto del boom di tutti i Paesi emergenti. Come dice José Carlos Martins, direttore esecutivo di Vale che è il secondo colosso minerario mondiale: "Noi ci svegliamo ogni mattino e preghiamo che la Cina stia bene".

Soya, zucchero, caffè, legname, rame, ferro, oro: tutto ciò di cui la natura ha generosamente provvisto il Brasile, va a ruba nelle nazioni asiatiche che sono le locomotive della crescita. Questo Paese che fu tristemente celebre per le sue bancarotte, che tra il 1940 e il 1995 dovette cambiare otto volte il nome della sua moneta in seguito all'iperinflazione, oggi si è trasformato nel quarto maggiore creditore degli Stati Uniti. Gli investimenti esteri affluiscono al ritmo di 45 miliardi di dollari all'anno: solo la Cina ne attira di più. Il Brasile ha dato la lettera iniziale al nuovo acronimo dei Bric, con Russia India e Cina fa parte del club delle "altre" potenze, quelle che accelerano mentre l'Occidente declina. A Rio e San Paolo si respira la stessa fiducia nel futuro che ricordo a Mumbai e Shanghai. Ma tra i Bric è il Brasile quello che può vantare la struttura più equilibrata delle esportazioni. A differenza di Cina e India, il Brasile è un "granaio" del mondo, ha un'agricoltura moderna in grado di competere con quella degli Stati Uniti, e produce molto più di quanto consuma. A differenza della Russia o di altri Paesi emergenti, non vive solo di materie prime. Esporta auto, telefonini, elettrodomestici, navi e locomotrici. Il suo gioiello industriale è Embraer, terzo gruppo aeronautico mondiale dietro Boeing ed Airbus.

Poi c'è la caratteristica più importante che rende il Brasile unico tra i Bric: la quarta democrazia mondiale è riuscita a usare il boom per ridurre le diseguaglianze, anziché allargarle com'è accaduto in Cina. "Siamo un'eccezione - aggiunge l'economista Ernani Teixeira della Brazilian Development Bank - anche rispetto alla tendenza delle liberaldemocrazie più mature". Negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa, le disparità di redditi e patrimoni si sono accentuate. "La nostra fortuna - ironizza l'economista Fabio Gambegia della Bndes - forse è legata a uno scherzo della storia. La nuova Costituzione del Brasile democratico fu approvata un anno e mezzo prima che cadesse il Muro di Berlino, a un'epoca in cui ancora c'era fiducia nel ruolo dello Stato".

Il primo ad applicarla realmente è stato Lula. La sua politica sociale, che oggi prosegue con la presidente Dilma Roussef (ex capogabinetto di Lula, un passato nella lotta armata, il carcere e la tortura sotto la dittatura militare), ha "incorporato" per la prima volta nell'economia masse di poveri. Il salario minimo garantito, che si applica a 25 milioni di lavoratori, gode di una doppia indicizzazione: sul tasso d'inflazione e sull'aumento annuo del Pil. Una manna dal cielo in un periodo di forte crescita come gli ultimi otto anni. Oggi il salario minimo vale più di 300 dollari, un livello molto più alto che negli altri Paesi sudamericani. "Questo è il modo migliore per ridurre le diseguaglianze: arricchire i poveri, anziché impoverire i ricchi", osserva Gambegia. Non si può dire altrettanto di Hugo Chavez né del socialismo cubano. Il Brasile si è conquistato un'ammirazione mondiale grazie all'invenzione della Bolsa Familia, un sussidio diretto alle madri che viene pagato solo se i figli vanno regolarmente a scuola. Funziona, è il migliore antidoto mai inventato contro il lavoro minorile.

Naturalmente questa non è Scandinavia, resta una terra con tanti poveri, corruzione, ingiustizie: ma è uno dai pochi Paesi al mondo dove l'indice Gini della distanza tra i ricchi e i poveri diminuisce regolarmente da otto anni. Ora il miracolo "di sinistra" brasiliano deve affrontare sfide importanti, figlie del suo successo. Ha una moneta fortissima, che trasforma Rio e San Paolo nelle città più care del mondo, e non aiuta l'export industriale. La sopravvalutazione rischia di accentuarsi nei prossimi anni per la scoperta di immensi giacimenti petroliferi offshore, a 200 km dalla baia di Rio, che faranno del Brasile la quarta o quinta potenza energetica mondiale. Si capisce l'interesse di Obama per questo partner-rivale, la cui forza comincia a fare ombra al grande vicino settentrionale. E' Obama che ha chiesto espressamente di includere nella sua visita a Rio una favela, la Città di Dio. "Oggi può esplorarla tranquillamente - mi dice Ana Rodrigues - un anno fa quelli là avrebbero sparato anche al presidente degli Stati Uniti".

Fonte

sabato 19 marzo 2011

OBAMA NON HA COLTO L’ESSENZA DELLE RIVOLUZIONI ARABE

Il fatto che le attuali rivoluzioni arabe sostengano i valori di libertà e democrazia non significa che siano rivoluzioni che appoggiano automaticamente le politiche occidentali – scrive l’analista Anis Landoni

Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, non ha ancora colto pienamente l’essenza della rivoluzione che sta avendo luogo nel mondo arabo. Sembra davvero credere che le persone che manifestano per ottenere democrazia nella regione stiano assumendo una presa di posizione filo-occidentale, se non filo-israeliana.

“Tutte le forze che stiamo vedendo all’opera in Egitto sono forze che si allineeranno naturalmente con noi, e con Israele – se prendiamo le decisioni giuste e cogliamo veramente quella sorta di svolta che sta accadendo nella storia”, ha recentemente detto Obama ad un gruppo di Democratici in Florida.

Non so come Obama sia giunto a questa conclusione, ma o è terribilmente male informato o è un povero illuso.

Le sue affermazioni, tuttavia, sono in linea con le stime di molti esperti americani, alcuni dei quali hanno celebrato il fatto che nè le rivolte passate nè quelle ancora in corso siano state dominate da slogan anti-israeliani o anti-americani.

E’ vero che i manifestanti non si stanno concentrando su Israele. Ma affemare che queste forze potrebbero essere alleate naturali di Israele e dell’Occidente significa fraintendere la situazione. Il presidente degli Stati Uniti sta travisando il messaggio delle masse arabe che protestano.

Riscrivere la storia

Dalla Tunisia all’Egitto al Bahrain, e in molti altri luoghi nella regione, i manifestanti hanno chiesto governi liberi e responsabili. Decenni di amare esperienze hanno dimostrato che i governi non rappresentativi sono spesso disposti ad accettare – o per lo meno non sono in grado di opporsi – alla subordinazione nei confronti dell’Occidente, e in particolare ai diktat politici ed economici americani.

Il trattato di pace del 1979 tra Israele ed Egitto, per esempio, non fu firmato da un governo democratico, ma avvenne nonostante la forte opposizione – che persiste ancora oggi – all’interno del più grande paese del mondo arabo. Allo stesso modo, è improbabile che gli Accordi di Camp David del 1978 sarebbero stati firmati se fosse dipeso dal popolo egiziano che, incurante della rinnovata alleanza di diversi governi egiziani con Washington, e dei loro stretti legami con Tel Aviv, ha continuato ad opporsi a tutti i tentativi di imporre una normalizzazione delle relazioni con Israele.

Nel corso degli anni, il popolo egiziano ha ripetutamente mostrato – attraverso le manifestazioni, i mezzi di comunicazione, e persino con il cinema – di opporsi alle politiche adottate dagli Stati Uniti nella regione e all’aggressione israeliana nei confronti dei palestinesi.

Ma ora alcuni analisti, funzionari americani presenti e passati, stanno cercando di riscrivere la storia – forse per convincere se stessi – sostenendo che l’ostilità popolare nei confronti di Israele era semplicemente un prodotto degli sforzi del regime di Mubarak per distogliere l’attenzione dalle sue mancanze.

Jackson Diehl, editorialista del Washington Post, ha persino accusato il precedente regime egiziano di aver deliberatamente mantenuto delle relazioni fredde con Israele e di essersi talvolta opposto agli Stati Uniti. “Immaginate un Egitto che si oppone costantemente all’Occidente nei forum internazionali, e si batte senza sosta contro Israele. Un governo che getta nei suoi mass media semi di vile antisemitismo, congela le sue già fredde relazioni con Israele e ripetutamente respinge pubblicamente qualsiasi interferenza da parte degli Stati Uniti nei suoi affari. Un regime che permette ad Hamas di importare tonnellate di munizioni e missili iraniani nella Striscia di Gaza “, ha scritto Diehl a proposito del regime di Mubarak in un articolo pubblicato il 14 febbraio.

Diehl sembra credere che un Egitto democratico sarà più amichevole nei confronti degli Stati Uniti e di Israele rispetto a quella che lui considera una dittatura non sufficientemente cooperativa. La stessa idea è stata presentata da Condoleezza Rice, l’ex segretario di stato americano, la quale ha sostenuto che la paura di Mubarak nei confronti della “piazza araba” gli ha impedito di abbracciare pienamente le politiche americane nei confronti del conflitto israelo-palestinese.

Ma quello di cui la Rice e gli altri non sembrano rendersi conto – nonostante il fatto che le loro dichiarazioni implicitamente lo riconoscano – è che le presunte mancanze di Mubarak riflettevano il fatto di aver realizzato di non poter fornire ulteriore sostegno alle politiche degli Stati Uniti senza scatenare la rabbia popolare.

I regimi arabi hanno sempre cercato di placare l’opposizione sostenendo a parole la causa palestinese, perché comprendono il posto che essa occupa nella psiche araba. E se le rivoluzioni hanno rivelato che questa tattica non è più sufficiente a mantenere sotto controllo le forze di opposizione, è errato supporre che il nuovo stato d’animo arabo si accordi in qualche modo con un atteggiamento più amichevole nei confronti di un paese che continua ad occupare la terra palestinese e a spodestare il popolo palestinese.

Definire la democrazia

Questa lettura errata non deriva dai fatti, ma da un atteggiamento orientalista che ha a lungo dominato il pensiero americano e gran parte dei mass media americani.

Nella cultura politica dominante negli Stati Uniti sostenere le politiche di Washington è considerato sinonimo di pensiero e comportamento democratico, mentre il rifiuto della posizione americana e di Israele sarebbe il risultato dell’arretratezza di ‘menti prigioniere’. Secondo questa prospettiva, una mentalità di vittimismo immaginario scatenerebbe odio e resistenza nei confronti di Israele.

Ma, in realtà, è questo modo di pensare ad essere assolutamente antidemocratico. Se assumiamo che i valori democratici sono valori universali e ci stacchiamo da una interpretazione etno-centrica occidentale, scopriremo che il rifiuto dell’occupazione è del tutto coerente con le idee di libertà e di dignità umana – due componenti che sono apparentemente parte integrante del pensiero democratico.

Rifiutare l’occupazione israeliana e americana delle terre arabe e la subordinazione del popolo arabo, così come respingere la discriminazione razziale, significa credere nella libertà.

Quindi a meno che Obama non parli di porre fine all’occupazione americana dell’Iraq e all’occupazione israeliana della Palestina, come può immaginare che i rivoluzionari arabi ribellatisi ai loro oppressori possano essere alleati naturali degli Stati Uniti?

Ma alcuni funzionari ed esperti americani sono alla ricerca di una qualche interpretazione che permetta loro di separare il sostegno degli Stati Uniti nei confronti dell’occupazione israeliana dalle relazioni dell’America con il mondo arabo. Sostenendo che la questione palestinese non è più centrale nel pensiero arabo, immaginano che gli Stati Uniti possano semplicemente imporre una ’soluzione’ che assicuri l’egemonia di Israele nella regione e che manchi l’obiettivo di accettare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

Coloro che a Washington e Tel Aviv hanno cercato di minimizzare il ruolo della causa palestinese nella politica araba farebbero bene a leggere un articolo del famoso blogger e attivista egiziano Hossam el-Hamalawy sul Guardian, in cui sostiene che sono state le manifestazioni di solidarietà con l’intifada palestinese nel 2000 e le proteste contro la guerra americana in Iraq nel 2003 a fungere da precursori della rivoluzione egiziana.

L’illusione che i movimenti che si battono contro l’ingiustizia della dittatura e contro l’ingiustizia dell’occupazione in qualche modo si contraddicano a vicenda riflette un grave errore di interpretazione dei sentimenti delle masse arabe – a meno che, naturalmente, Obama non speri semplicemente di utilizzare questo ragionamento errato per giustificare la continuazione delle altrettanto errate politiche nella regione. Lamis Andoni

Lamis Andoni è un’analista e commentatrice di questioni palestinesi e mediorientali

Original Version: Obama does not get it

Obama seems to believe that new governments in the region will be Israel's 'natural' allies [GALLO/GETTY]

Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, non ha ancora colto pienamente l’essenza della rivoluzione che sta avendo luogo nel mondo arabo. Sembra davvero credere che le persone che manifestano per ottenere democrazia nella regione stiano assumendo una presa di posizione filo-occidentale, se non filo-israeliana.

“Tutte le forze che stiamo vedendo all’opera in Egitto sono forze che si allineeranno naturalmente con noi, e con Israele – se prendiamo le decisioni giuste e cogliamo veramente quella sorta di svolta che sta accadendo nella storia”, ha recentemente detto Obama ad un gruppo di Democratici in Florida.

Non so come Obama sia giunto a questa conclusione, ma o è terribilmente male informato o è un povero illuso.

Le sue affermazioni, tuttavia, sono in linea con le stime di molti esperti americani, alcuni dei quali hanno celebrato il fatto che nè le rivolte passate nè quelle ancora in corso siano state dominate da slogan anti-israeliani o anti-americani.

E’ vero che i manifestanti non si stanno concentrando su Israele. Ma affemare che queste forze potrebbero essere alleate naturali di Israele e dell’Occidente significa fraintendere la situazione. Il presidente degli Stati Uniti sta travisando il messaggio delle masse arabe che protestano.

Riscrivere la storia

Dalla Tunisia all’Egitto al Bahrain, e in molti altri luoghi nella regione, i manifestanti hanno chiesto governi liberi e responsabili. Decenni di amare esperienze hanno dimostrato che i governi non rappresentativi sono spesso disposti ad accettare – o per lo meno non sono in grado di opporsi – alla subordinazione nei confronti dell’Occidente, e in particolare ai diktat politici ed economici americani.

Il trattato di pace del 1979 tra Israele ed Egitto, per esempio, non fu firmato da un governo democratico, ma avvenne nonostante la forte opposizione – che persiste ancora oggi – all’interno del più grande paese del mondo arabo. Allo stesso modo, è improbabile che gli Accordi di Camp David del 1978 sarebbero stati firmati se fosse dipeso dal popolo egiziano che, incurante della rinnovata alleanza di diversi governi egiziani con Washington, e dei loro stretti legami con Tel Aviv, ha continuato ad opporsi a tutti i tentativi di imporre una normalizzazione delle relazioni con Israele.

Nel corso degli anni, il popolo egiziano ha ripetutamente mostrato – attraverso le manifestazioni, i mezzi di comunicazione, e persino con il cinema – di opporsi alle politiche adottate dagli Stati Uniti nella regione e all’aggressione israeliana nei confronti dei palestinesi.

Ma ora alcuni analisti, funzionari americani presenti e passati, stanno cercando di riscrivere la storia – forse per convincere se stessi – sostenendo che l’ostilità popolare nei confronti di Israele era semplicemente un prodotto degli sforzi del regime di Mubarak per distogliere l’attenzione dalle sue mancanze.

Jackson Diehl, editorialista del Washington Post, ha persino accusato il precedente regime egiziano di aver deliberatamente mantenuto delle relazioni fredde con Israele e di essersi talvolta opposto agli Stati Uniti. “Immaginate un Egitto che si oppone costantemente all’Occidente nei forum internazionali, e si batte senza sosta contro Israele. Un governo che getta nei suoi mass media semi di vile antisemitismo, congela le sue già fredde relazioni con Israele e ripetutamente respinge pubblicamente qualsiasi interferenza da parte degli Stati Uniti nei suoi affari. Un regime che permette ad Hamas di importare tonnellate di munizioni e missili iraniani nella Striscia di Gaza “, ha scritto Diehl a proposito del regime di Mubarak in un articolo pubblicato il 14 febbraio.

Diehl sembra credere che un Egitto democratico sarà più amichevole nei confronti degli Stati Uniti e di Israele rispetto a quella che lui considera una dittatura non sufficientemente cooperativa. La stessa idea è stata presentata da Condoleezza Rice, l’ex segretario di stato americano, la quale ha sostenuto che la paura di Mubarak nei confronti della “piazza araba” gli ha impedito di abbracciare pienamente le politiche americane nei confronti del conflitto israelo-palestinese.

Ma quello di cui la Rice e gli altri non sembrano rendersi conto – nonostante il fatto che le loro dichiarazioni implicitamente lo riconoscano – è che le presunte mancanze di Mubarak riflettevano il fatto di aver realizzato di non poter fornire ulteriore sostegno alle politiche degli Stati Uniti senza scatenare la rabbia popolare.

I regimi arabi hanno sempre cercato di placare l’opposizione sostenendo a parole la causa palestinese, perché comprendono il posto che essa occupa nella psiche araba. E se le rivoluzioni hanno rivelato che questa tattica non è più sufficiente a mantenere sotto controllo le forze di opposizione, è errato supporre che il nuovo stato d’animo arabo si accordi in qualche modo con un atteggiamento più amichevole nei confronti di un paese che continua ad occupare la terra palestinese e a spodestare il popolo palestinese.

Definire la democrazia

Questa lettura errata non deriva dai fatti, ma da un atteggiamento orientalista che ha a lungo dominato il pensiero americano e gran parte dei mass media americani.

Nella cultura politica dominante negli Stati Uniti sostenere le politiche di Washington è considerato sinonimo di pensiero e comportamento democratico, mentre il rifiuto della posizione americana e di Israele sarebbe il risultato dell’arretratezza di ‘menti prigioniere’. Secondo questa prospettiva, una mentalità di vittimismo immaginario scatenerebbe odio e resistenza nei confronti di Israele.

Ma, in realtà, è questo modo di pensare ad essere assolutamente antidemocratico. Se assumiamo che i valori democratici sono valori universali e ci stacchiamo da una interpretazione etno-centrica occidentale, scopriremo che il rifiuto dell’occupazione è del tutto coerente con le idee di libertà e di dignità umana – due componenti che sono apparentemente parte integrante del pensiero democratico.

Rifiutare l’occupazione israeliana e americana delle terre arabe e la subordinazione del popolo arabo, così come respingere la discriminazione razziale, significa credere nella libertà.

Quindi a meno che Obama non parli di porre fine all’occupazione americana dell’Iraq e all’occupazione israeliana della Palestina, come può immaginare che i rivoluzionari arabi ribellatisi ai loro oppressori possano essere alleati naturali degli Stati Uniti?

Ma alcuni funzionari ed esperti americani sono alla ricerca di una qualche interpretazione che permetta loro di separare il sostegno degli Stati Uniti nei confronti dell’occupazione israeliana dalle relazioni dell’America con il mondo arabo. Sostenendo che la questione palestinese non è più centrale nel pensiero arabo, immaginano che gli Stati Uniti possano semplicemente imporre una ’soluzione’ che assicuri l’egemonia di Israele nella regione e che manchi l’obiettivo di accettare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

Coloro che a Washington e Tel Aviv hanno cercato di minimizzare il ruolo della causa palestinese nella politica araba farebbero bene a leggere un articolo del famoso blogger e attivista egiziano Hossam el-Hamalawy sul Guardian, in cui sostiene che sono state le manifestazioni di solidarietà con l’intifada palestinese nel 2000 e le proteste contro la guerra americana in Iraq nel 2003 a fungere da precursori della rivoluzione egiziana.

L’illusione che i movimenti che si battono contro l’ingiustizia della dittatura e contro l’ingiustizia dell’occupazione in qualche modo si contraddicano a vicenda riflette un grave errore di interpretazione dei sentimenti delle masse arabe – a meno che, naturalmente, Obama non speri semplicemente di utilizzare questo ragionamento errato per giustificare la continuazione delle altrettanto errate politiche nella regione. Lamis Andoni

Lamis Andoni è un’analista e commentatrice di questioni palestinesi e mediorientali

Original Version: Obama does not get it

venerdì 18 marzo 2011

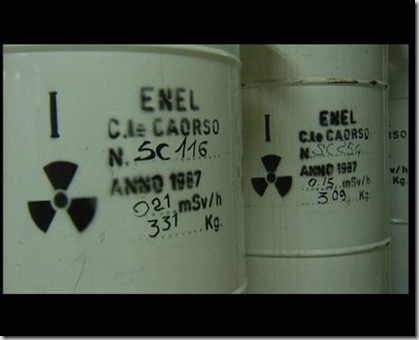

IL RISVEGLIO DELLA CENTRALE IMBALSAMATA DI CAORSO

Anche l’Italia trema ma non come il Giappone. E le pianure del nord sono più calme delle creste del meridione. I terremoti che scuotono la valle del Po sembrano gentili, si fa per dire: mai sopra il 5,8; quattro potenze Richter in meno dello sconvolgimento orientale. Purtroppo l’Appennino continua a scivolare sulla pianura padana e nessuno é sicuro di cosa sta per succedere otto chilometri sotto.

Nella costruzione della centrale nucleare di Caorso, il parametro di riferimento era questo e le ipotesi sulla fuga radioattiva disegnavavano tre cerchi attorno al ground zero. Primo cerchio: due chilometri bruciati, Caorso e i paesi della sponda lombarda. Secondo, 10 chilometri: Piacenza, Cortemaggiore, campagne di Lodi e Cremona. L’ultimo avvolge Milano e Monza; contaminati Busseto, Parma, Fidenza e i bagni di Salsomaggiore. Ipotesi di scuola, nessun allarme anche se le notizie che arrivano confuse aprono qualche pensiero.

Ogni ora Tokio allarga i cerchi dei primi disastri: radiazioni mille volte oltre la norma nell’erba e nel respiro di province venti, sessanta, cento chilometri lontane dal soffio sfuggito alla centrale. Vecchia di quarant’anni più o meno come la centrale imbalsamata di Caorso ancora affacciata sul Po.

Abbandonata dopo il no del referendum 1987 eppure fino a pochi mesi fa custodiva nelle sue segrete, barre d’uranio mai trasportate altrove. E 8700 fusti sigillati di scorie da 25 anni in attesa del cimitero promesso e sempre rimandato: nessuno lo vuole perché é per l’eternità. Camion e vagoni sigillati pronti a trasportare le salme radioattive in un bunker francese. Forse adesso sono lì.

Caorso va distrutta e ricostruita con tecnologie più avanzate dei monumenti che ballano in Giappone. La quarta generazione sta per arrivare e Sarkozy vende all’Italia gli ultimi campioni di un sistema in liquidazione: reattori Erp, 4 miliardi l’uno. Non sarebbe il caso di aspettare il prossimo modello?

Mai arrendersi alla paura dei racconti di Tokio, ma prevedere cosa potrebbe succedere é esercizio normale di buon senso. Chi abita Caorso alza le spalle: siamo qui sani e salvi, nessun allarme e pesche miracolose negli inverni che gelano. L’acqua del Po raffreddava le piscine attorno alla capsula del nocciolo infuocato e quando tornava nel canale che la riportava al fiume, avvolgeva gli argini in una nuvola di vapore. Pesci infreddoliti risalivano fin sotto. Tirarli su un gioco: uno al minuto e poi in padella. Mai pensato alle radiazioni eppure i pescatori sono li a raccontarla sani e rubicondi.

Se l’ottimismo rasserena non bisogna dimenticare che il soffio di Caorso può far tremare (più del terremoto) economia e vita sociale nelle regioni opulente del nord. Milano con la mascherina, ma basterà, o per chissà quanto tempo dovrà fermarsi? Colture avvelenate dalle radiazioni vuol dire latte contaminatio, Parmigiano Reggiano e Grana Padano addio. Nella Bassa invecchiano i culatelli: neanche parlarne. E poi i veleni che arrivano al mare nelle acque del Po. Quattrocento chilometri di pianura fertile e bel coltivata, due milioni di persone e 80 milioni di maiali che diventano prosciutti e arrosti da tavola.

Una rovina. È solo l’ipotesi dei Verdi che saranno pessimisti, ma la domanda resta: per coprire il 25 per cento del bisogno energetico nazionale, tagliando le risorse ad ogni produzione alternativa, val la pena mettere in conto un catastrofe così? Improbabile eppure teoricamente possibile.

L’altra curiosità riguarda la benevolenza dei governi. Alle popolazioni che vivono attorno alle centrali concedono privilegi negati alle regioni lontane. Come mai questo salario della paura se ogni pericolo viene sconsiderato? Paura metabolizzata dalla tentazione alla convenienza. Il paese é cresciuto attorno alla Centrale madre nel piccolo benessere di sussidi che continua a ricevere e che continueranno ad arrivare visto che la “fabbrica nucleare” sta per essere rifondata.

Le casse pubbliche di Caorso sembrano quelle dell’Alto Adige. Malgrado la centrale sia dismessa i soldi non smettono di sgocciolare: 10 milioni di euro con gli arretrati, altri milioni sono in viaggio. Vogliono dire strade bene asfaltate, mutui rimborsati, tasse rifiuti ridotte a metà, libri di testo gratis per la scuola dell’obbligo e bus senza biglietto ai ragazzi che studiano nelle città.

Ma tutto ha un prezzo, e l’eventuale prezzo da pagare sembra troppo alto.

(Maurizio Chierici, Il Fatto, 15-03-2011)

© Il Fatto Quotidiano

http://www.ilfiumepo.net/it/caorso.html

http://www.comune.caorso.pc.it/pagina.asp?IDpag=114&idbox=20&idvocebox=151

http://parma.repubblica.it/dettaglio-news/15:06/3935226